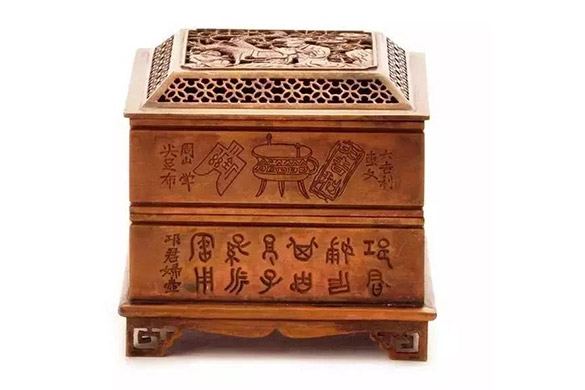

仅0.6毫米的薄薄金属片,居然能“绘制”出一幅幅美妙绝伦的图画,不论是植物的枝叶纹理还是动物羽毛鳞甲,乃至人物的头发、皱纹,都是如此栩栩如生,不逊于宣纸上绘出的工笔画。而如果没有亲眼看到,真不敢相信这居然是工艺大师姚士荣先生一锤、一錾,完全凭借手工打造出来的。

源起

姚士荣老师是苏州非物质文化遗产——金属抬凿錾刻的传承人。而这门古老的手艺,距今已有2000多年的历史,始于春秋而盛行于战国,一直传承至今。“抬凿”,是在金属薄皮子反面抬凿子,抬使正面凸起来,然后在正面凿,反复作业,使金属表面图案越来越清晰,浮出美丽的图案。

“錾刻”,是用小锤垂直敲击凿子,在金属表面上行走出现凹线条,组成图案;“錾”则要求金属表面不能有金属屑下来。

利器

利器

“工欲善其物、必先利其器”。凡入师门者,都要亲手做一套属于自己的工具,这是姚老师给学生立下的规矩。他自己所用的工具,都是亲手制作,有几百个不同的型号。

日复一日的劳作,这些工具就如同老朋友一般,使用时得心应手,仿佛能感知姚老师心中所想,伴随榔头的敲打,随心所欲凿刻出不同的肌理纹路。

而姚老师使用了数十年的这把榔头,在不计其数的敲打下,端头已经微微凹陷,正是“只要功夫深铁杵磨成针”,足以见得传统手工艺人的勤勉与辛苦。

天工

姚老师在凿刻创作时完全不靠图样,如同绘画一般,凭借脑海中的构思和想象,用榔头和錾子,在金属上凿刻出精致的图画。他所创作的凿刻工艺品,有的需要足足敲几百万锤。

这一幅充满立体感的荷叶、荷花、莲蓬、鸳鸯,舞动姿态各异,线条灵动跃然而出;而单一朵小小的荷花,就用榔头、錾子敲了上万下,这已不仅仅是一幅绘画作品,精细度已然是一幅“铜板双面绣”。

传习

姚老师从事金属抬凿錾刻近40年,工艺水准可谓是登峰造极。他不仅继承了传统的凿刻技术,更游历大江南北,吸收各地方不同的凿刻工艺加以研究、学习。数十年深厚的功力令姚老师只要看到一张图片,就能知道这件器具采用怎样的工艺凿刻而成,而哪些更好的工艺还能令这件器具的肌理纹路更加的柔顺、完美。

传统工艺如何能被现代人所接受并传承下去,姚老师认为要结合当代人的审美观和设计理念,让传统工艺能够符合当下人们的生活意趣。守传统正宗、采百家之长,将传统工艺与现代审美不断的融合改善,姚老师无愧于苏州金属抬凿錾刻工艺大师的美誉。

对于学生的传习教授,姚老师毫无保留,将自己几十年的经验倾囊相授,希望能有更多的年轻力量加入其中,让这门传统手艺能够继承下去、弘扬开来,让中国的传统文化得到社会更多的支持和认可。