即便各式数字新媒体被大众接受并习惯,纸媒江河日下,传统媒体的影响力依然不可小觑。人们常被社交媒体上的时尚大片刷屏:一封优秀的片子,不仅是时尚摄影师与名人之间的相互成全,更如Anna Wintour 所言——“它是我们表明立场的机会。”

三十年中国时尚产业一飞冲天,那速度连我们自己都觉得头晕。国际奢侈品牌抢滩这片肥沃市场的同时,各国际大刊也尾随而来;而本土时尚摄影师在准入机制并不完善的环境中“野蛮生长”,并孕育了一批“野蛮”的时尚摄影师:从20世纪80、90年代的冯海、娟子,到千禧的陈准、陈漫、尹超、张悦、梅远贵和许闯,直到近期的栗子、罗洋、张家诚、曾无、于聪、李奇。他们根植于脚下的土地,在国际大刊本土化的进程中,用独特的镜头语言讲述中国时尚领域自己的故事。

下面带大家浏览几位“还不错”的中国时尚摄影师的作品。或许透过他们,我们可以大胆畅想中国时尚的未来了。

“Fashion is all about unpredictability. ”——钟灵

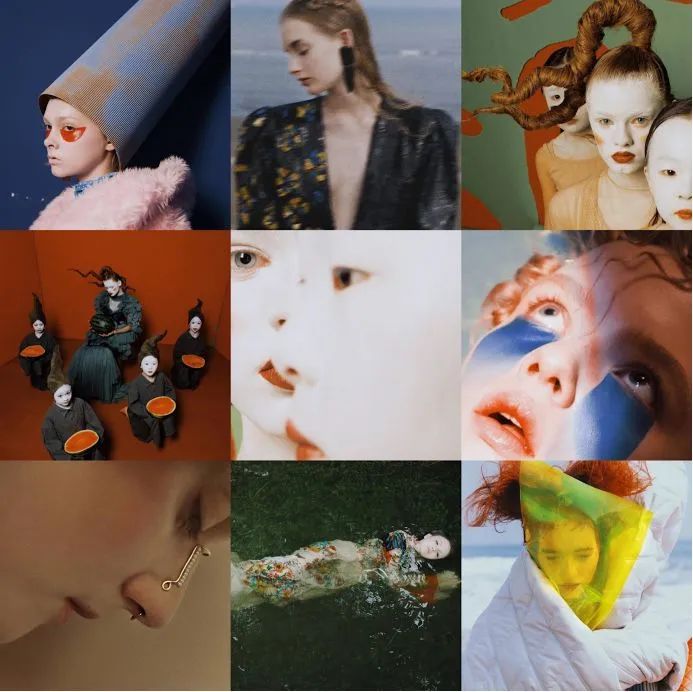

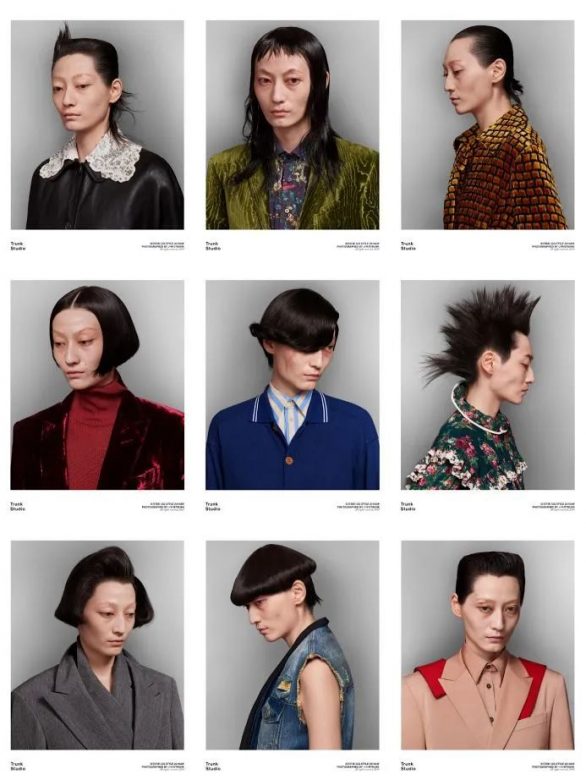

来自中国台湾的摄影师钟灵,凭借油画质地,浓郁复古风、戏剧感的叙事结构,在一众新锐的摄影师中脱颖而出。“怪”和“美”应该是钟灵摄影给人的最直接印象。

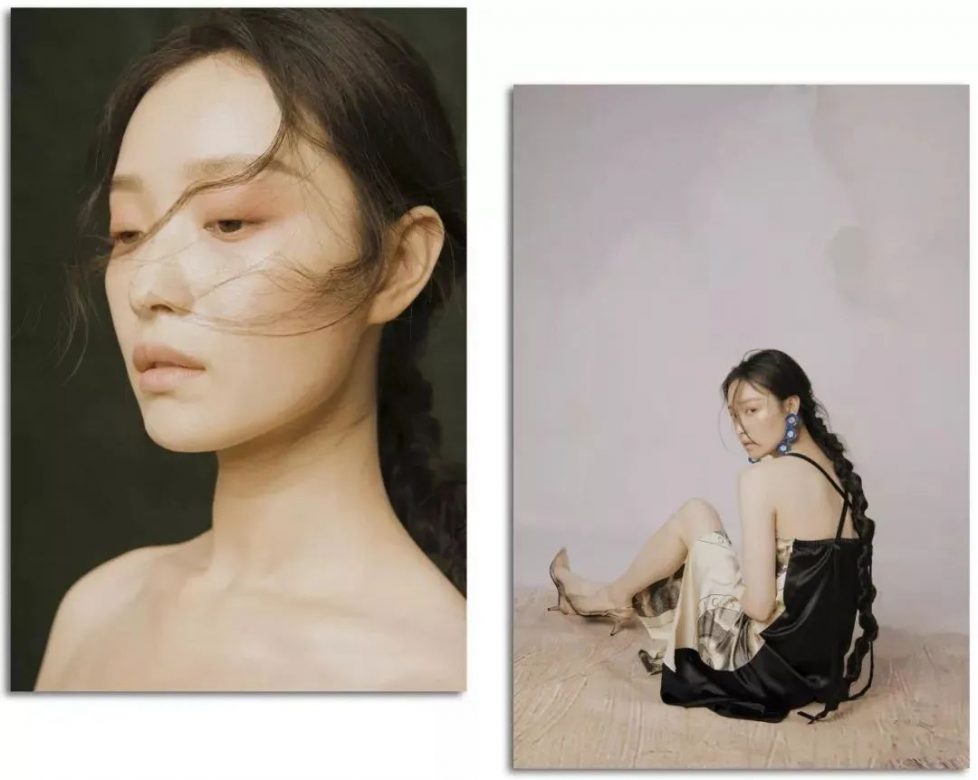

▴钟灵镜头下的倪妮/《NYLON》2019年9月刊她曾经形容自己的脑子是“终年无休的涡轮”,因为要“不停地持续运转许多点子”,也正是如此才能成为港台时尚杂志封面的合作常客,她镜头下的明星、模特,都仿佛爱丽丝,在她的作品中梦游一场。

▴钟灵作品

Fashion常徘徊于世俗与艺术之间——可发挥空间大、没有固定程式…同时覆盖着浓郁的艺术感,这是她沉迷于这个领域并继续探究的原因。她作品显示她对颜色的高度敏感,比如很注意颜色间的协调;妆发造型只是与其他因素配合,并不刻意和勉强,但每每给人带来surprise和不可预测的效果。

▴钟灵作品《打脸?》

“对物件特别感兴趣,不只是静物而已。”——杨燕媛

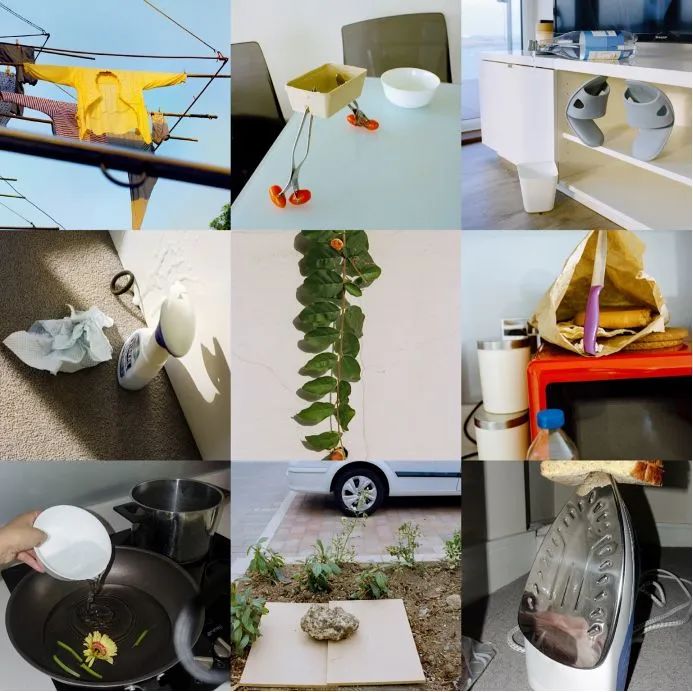

兴趣真是最好的老师,出于对物件的喜欢,造就了这样一位摄影师。简洁冷静,带着某种隐秘的幽默感可能是对她作品最好的描述。无论是构图还是置景,她的作品中都带着故事性,能够激发人的好奇心。

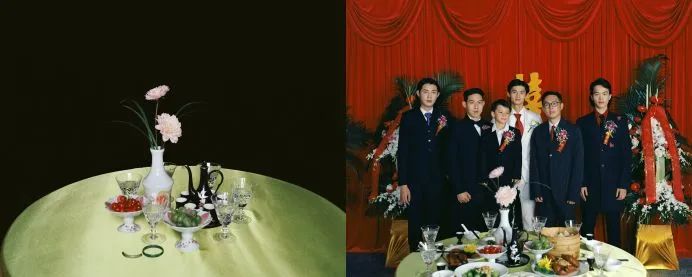

▴杨燕媛拍摄的静物

杨燕媛的拍摄对象比较广泛:无论大自然\本人\还是周遭朋友,乃至各式静物都能入境;更隐约让人察觉到她镜中那关于万物之活性,以及活性的对立。这或许都源自她成为职业摄影师之前的那段陈列师工作经历…她无意间运用的这些镜头元素,像是在完成一场对生活的陈列。

▴杨燕媛镜头下的SHUSHU/TONG

成功绝非偶然,“逼自己做到,圆满总是相似,崩溃都有各种各样,想必太顺利在工作中总是少见。”杨丽媛的这句话,我们共勉。

“一切都有可能,我不太喜欢被定义和贴标签。”——黄楚桐

这可能还不是个让人熟知的名字。当她2017年6月进入时尚摄影行业,她的作品就仿佛一阵春风,席卷各大时尚杂志。97年出生,现在才23的她,刚进社会便能拥有不俗的作品和名声,但这一切难道是偶然?

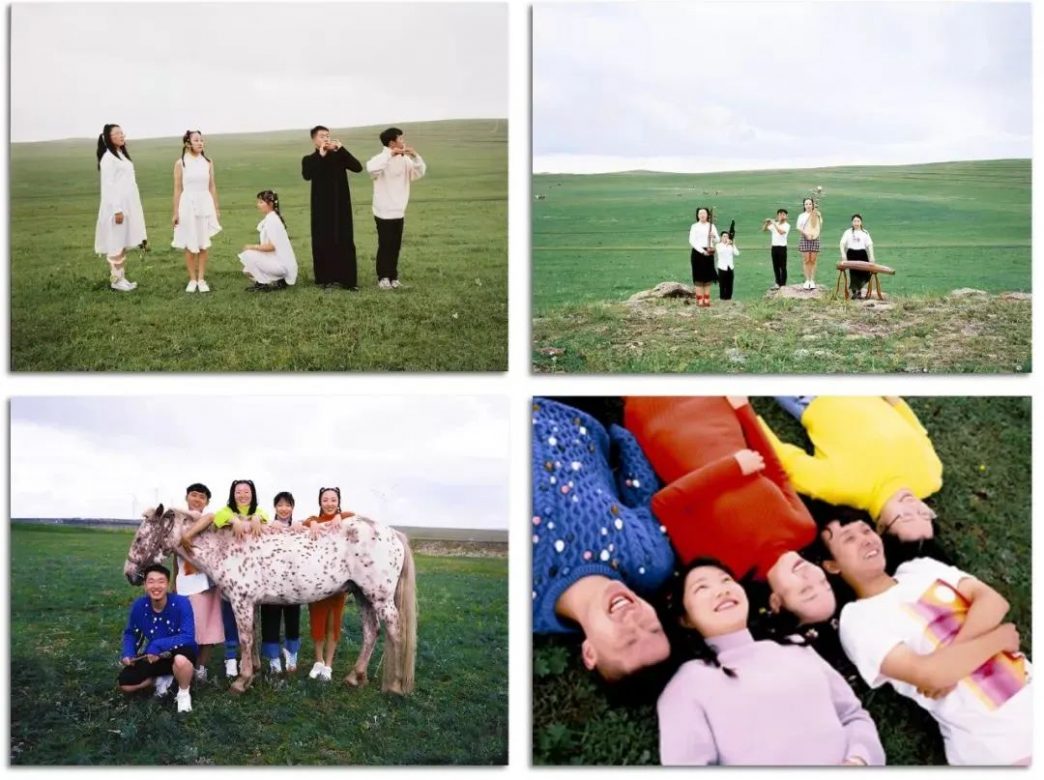

▴📷黄楚桐/《NYLON CHINA》“我不喜欢浪费时间,也不喜欢夸夸其谈”,年纪虽小,可她清楚知道自己想要什么,也知道得到这一切很难。这一切,在作品中都能够折射出来…青年人的敏感、躁动与生命力都在她镜头中表达地淋漓尽致。

▴黄楚桐镜头下的李沁/《InStyle优家画报》2019年2月刊

执行力出色的她最近还创办了线上独立杂志《臆Opaque》,曾在访谈中她提到:“她眼中所有中国的青年时装/文化刊物都是在用一种变相的、商业的方式来包装年轻人,而平凡的大多数才是这片土地上真实存在的一个集体。”

▴黄楚桐创办线上独立杂志《臆Opaque》

摄影也好,做杂志也罢,对她来说都是人生的一次体验。 这一切正如她所说的“我真正热爱的,其实是表达和观察”。

“现在的节奏肯定是越来越快了,但打动人的画面并没有变,所以只要坚持好自己的节奏,坚持去做那些能打动自己的事情,还是会带来同样的效果,而且我反而觉得这个时代好作品更容易被人注意到,因为这个时代的垃圾图片太多了。”

——许闯

2007年,许闯带着在英国留学时收集的满满几大本时尚剪贴画回国。

2017年,许闯已经成了国内首屈一指的摄影师。

这十年,他拍过中国乃至全球最红的明星,无数奢侈品牌对他青睐有加。仅2016年一年,他就拍摄了超过40本一线杂志的封面。大批的人不远千里,涌向他位于北京的工作室。可说,他用镜头,见证了中国时尚圈急于寻找自身定位的十年。

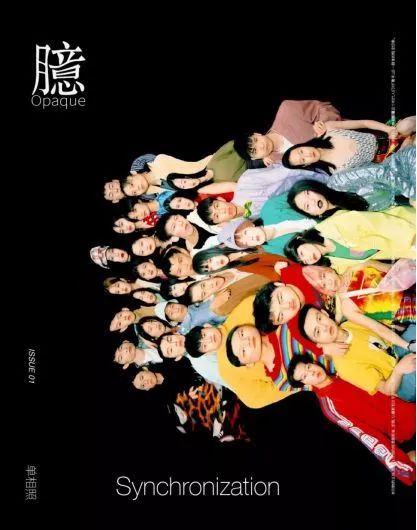

▴许闯镜头下的井柏然/《Grazia》封面人物

说起来,许闯并非科班出身。他大学学的是多媒体制作,到英国留学时才慢慢迷上摄影。“摄影对于我来说,更像是一种沟通的语言,很多时候,画面能更好地表达我的内心和想法”。

留学期间他打过很多份工——从清洁工到厨师,从装修到养鸡场的内脏清洁,甚至为创作某部电影剧本,长时间深入非法移民居住地“卧底调查”。

这段段看似“很不时尚”的经历,让许闯早早看清生活百态,也使得他的作品从来都不仅仅是快门闪动的流水操作,而是保有真实的思想与内容。“人,其实是故事的集合,而画面的灵魂,正是故事本故事”。

▴许闯为GQ style 2019 A/W特别拍摄的片子《我》

作为时尚摄影师,他是独特的。他认为时尚是和美相关的工作,但美并非大牌堆砌那么简单。在他看来“美是方寸空间、是优雅敏锐、也是情感设计” 。美的人太多,但美得有个性,引起人情感的共鸣,又是另外一回事。

▴许闯镜头下的“网红们”

只要你看过他的作品,就会发现他的深沉理性,与冷静克制。就连大家熟悉的面孔,也被他的镜头“翻译”成“许闯式”画面。他喜欢“翻译”这个词,“我总试着先去了解一个人,然后用我的镜头语言,把‘ta’讲给你”。

“每一个被我拍的人都是我,重复的我。”

——张家诚

1992年,张家诚生于江苏扬州。跟绝大多数90后一样,卖打口碟的唱片行、触感冰凉的二八自行车、五颜六色的玻璃瓶装汽水、头盔似的烫头器、四四方方的拨号电话、踩起来嘎吱响的缝纫机、厚重的木质双开门衣柜……这些带有鲜明时代色彩的物件构成了他的童年记忆,也塑造了他的审美取向。

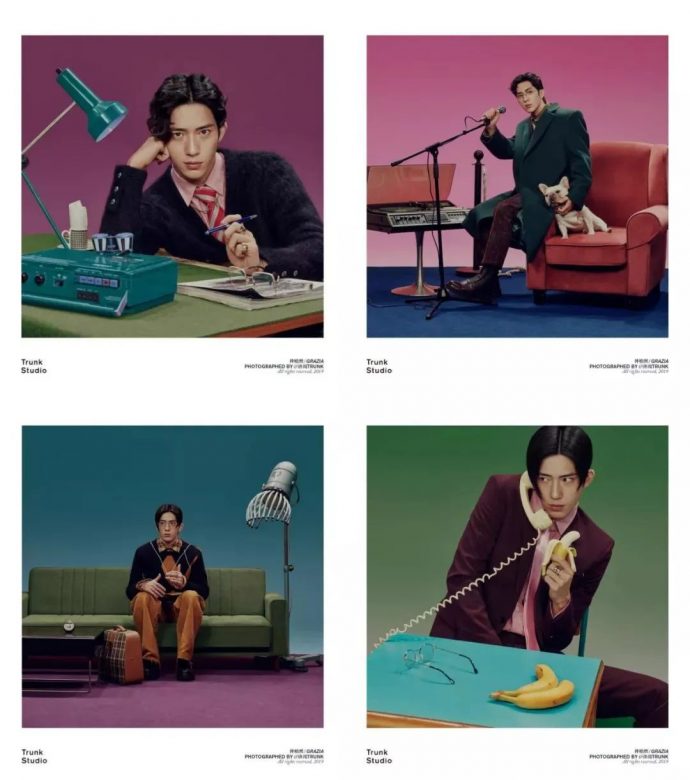

2019届BoF500创意人士榜单中这样评价这位中国摄影师——张家诚正重新定义中国时尚摄影的界限,并通过现代镜头来捕捉传统文化场景。

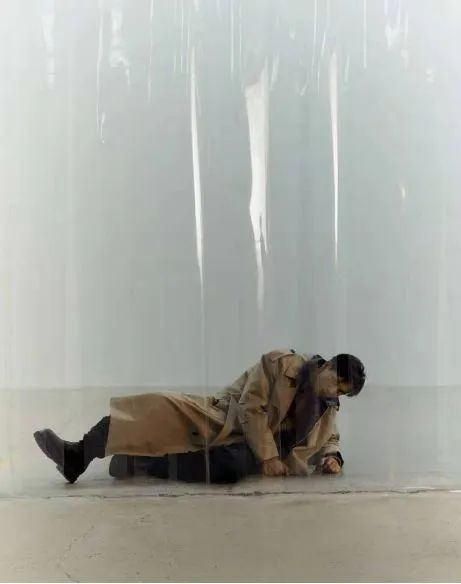

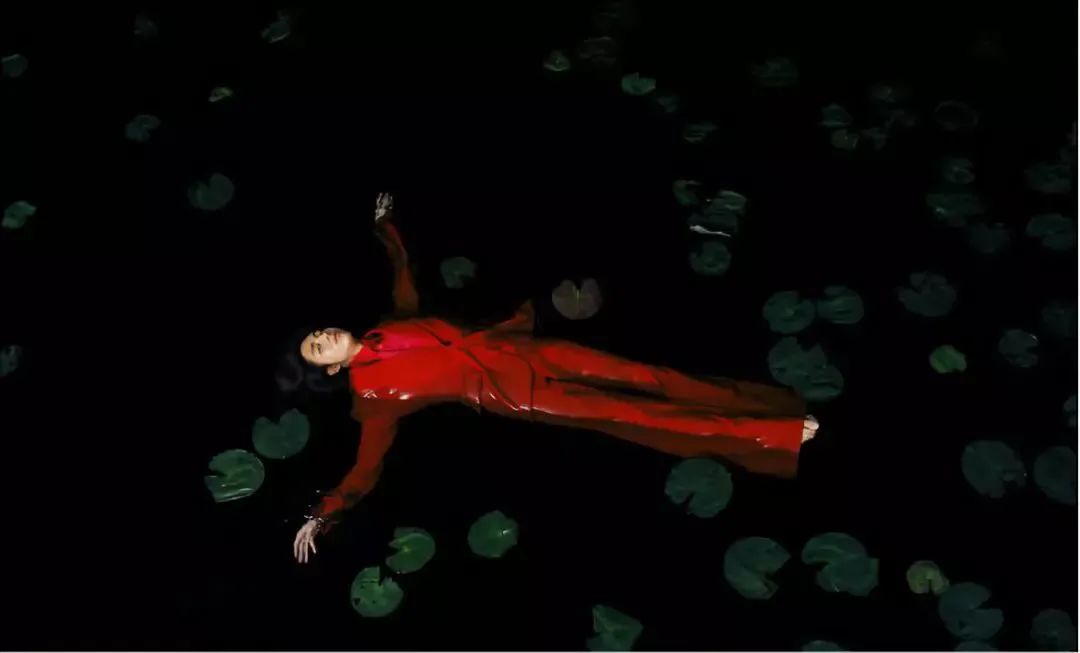

▴张家诚镜头下的红

复古的颜色、怀旧的摆件、胶片的质感……张家诚的作品有一种与当下保持距离的清醒与克制。在拥挤得密不透风的都市,距离是个好东西…对于拍摄对象,与其挖掘他们的个性,还不如把他们放回自己熟悉的环境中,只有那样,这些被拍摄者才会拥有了自己的情感。他这么说。

所以,他说:每一个被我拍摄的人都是我。

很明显,的确可以看出,他作品中的人物,总会不约而同地具有那种沉静如风的气质——气质沉如水,眼中有山河。

▴张家诚2019年作品:《缺席》去年,他为《嘉人》9月刊拍摄了一组美妆,拍摄对象是当时刚刚从热门选秀节目中脱颖而出的「火箭少女」,他在这些青春洋溢的女孩儿身上呈现了 1920-2000年中国人妆发变迁,不料引来女团粉丝的强烈不满——批评这组大片毫无美感,甚至有刻意丑化之嫌。

▴张家诚为《Mairie Claire 嘉人》拍摄内页但无论如何,拨开争议,当我们仔细去品味这组照片时,就会发现他成功地用镜头提炼并保留了国人过去几十年里形成的审美偏好。 虽是洋装照片,但其中的中国味儿溢于言表。

“每个人都不知来自哪里,每个你都不是上一个你。”

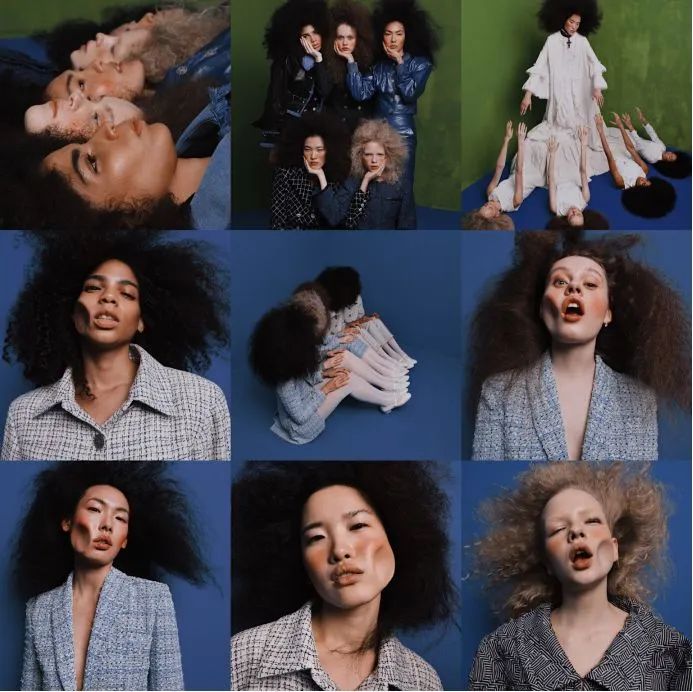

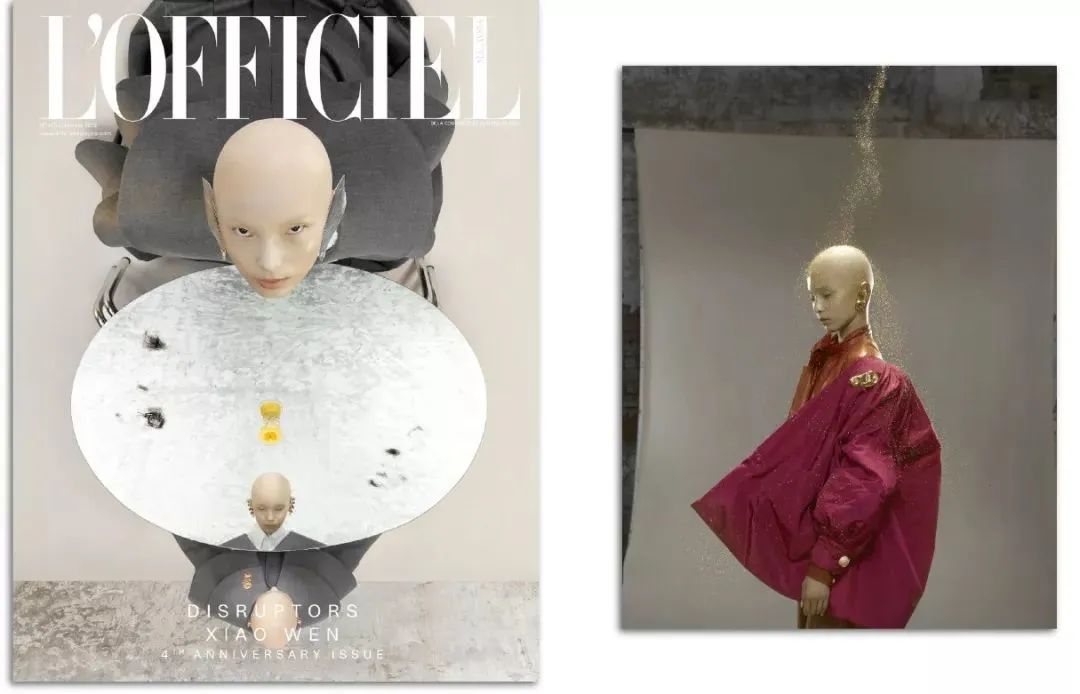

——曾无2018年初,i-D China团队邀请几位摄影师用照片回顾自己的2017年,而曾无作品中,大多都有几个曝光过度的白点,诡异和莫测的气息瞬间扑面而来。

▴曾无for i-D China/《T Magazine风尚志》2017年春夏青年摄影特辑内页

图中人物为雎晓雯

在曾无看来,人永远处于变化之中,把旧我打碎了重组便能成为新我,而用镜头挖掘并呈现这种变化则是他的使命。

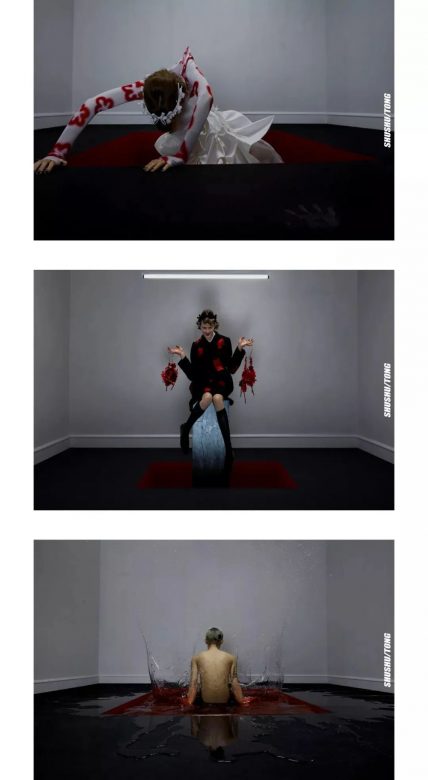

▴曾无为SHUSHU/TONG拍摄

于是,在曾无拍的大片中,每个人都跟观众平时见到的样子不一样,他们身上那种异域的部分被激发出来,仿佛从此不再属于这个地球。

▴曾无镜头下的雎晓雯

据传,对拍摄对象肢体的引导是曾无的强项,他常挑战模特的肢体极限,让他们摆出各种不符合常理的动作,妖异而鬼魅。

▴曾无作品里的人物肢体动作总是别具一格

他的前卫风格非没有引起反感,反而大获好评,尤其受到Z世代读者的推崇。 但事实上,细心如你,当脱离前卫的外衣时,你定能发现他作品里满满的舒适与惬意。

▴曾无为JNBY2019F/W拍摄

这位古灵精怪的摄影师是在用作品表达和传递他的温度。

END

人不能选择时代,摄影师同样。对新生代摄影师而言,身处这个全球化、信息化程度层层深入的时代,发展机遇似更大,面临风险也不小。

…在网络中、在高科技中、在新媒体中极易迷失;在国际化与本土化之间很难定位抉择…好在上述这6位摄影师,不仅在作品中定义着中国时尚,也在国际上传递着东方审美。

同时,我们更期待,随着新的时代走近,更新鲜的血液大量注入,推动着中国的时尚摄影更加自由徜徉于世。

▴张家诚作品