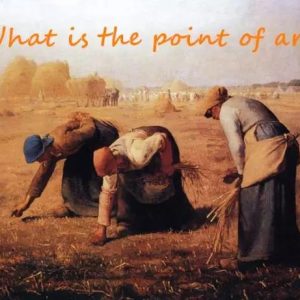

艺术的意义何在?

前线作为当代艺术的推动者,

自然是认为作用于

心灵是艺术的重要意义所在。

▼

安尼施·卡普尔作品“descension”

一直旋转着的黑暗的无底洞,

观众们被这股来势汹汹的深渊深深地吸引住了。

▼

你没看错,

它可是一朵真正的云

荷兰艺术家Berndnaut Smilde作品

美国《时代周刊》全球25项发明,

荷兰艺术家创作的这朵云排名之首。

▼

英国艺术理论家阿兰·德波顿 、约翰·阿姆斯特朗是艺术可以作为治疗方式的理论研究者,他们合著了《作为治疗的艺术》,作者从哲学与艺术理论背景下对艺术的意义的重要论述。

艺术的意义何在?

把艺术看做是一种治疗手段会有什么样的结果呢?首先,是一种信念,相信艺术的主要意义在于帮我们更好地生活——去臻于更好的自我。如果说艺术有这样的力量,那是因为它是一种能矫正或弥补一系列心理弱点的工具,不妨概括一下这些弱点:

1.我们会忘记什么才是重要的,我们无法保留重要但却易逝的经历。

2. 我们有失去希望的倾向:我们对生存的阴暗面总是过于敏感,我们总是与正当的成功机会擦肩而过,因为我们看不到坚持某些事物的合理性。

3. 我们倾向于孤立感和受迫害感,因为我们对遭遇多少困难才算正常有着不现实的感觉。当误判了麻烦的意义时我们很容易惊慌。我们是孤独地——并不是因为无人交谈,而是因为周围的人无法深入地、诚恳地、有耐心地欣赏我们的艰苦劳动。这部分是因为我们展现自己易变的人际关系,嫉妒或未实现的抱负的方式容易显得轻蔑与无礼。我们忍受痛苦,同时觉得这种忍受缺乏尊严。

4. 我们心理失衡,看不到自己最好的一面。我们不只是一个人。我们由多重自我组成,并且认识到其中一些比其余的更好。我们只是偶然才碰到更好的自我,而且往往已经太晚。在努力实现最高理想的过程中,我们总是经历意志的薄弱。并不是我们不知该怎么做,只是无法按照时时出现的最好见解行事,因为这些见解往往并不以最令人信服的形式出现。

5. 我们很难了解自己:我们对自己来说是神秘的,因此向别人解释我们是谁,或者期望以自以为适当的理由被爱是无济于事的。

6. 我们拒绝经验、人物、地点和时代给我们提供的一些重要的东西,因为我们认为它们披着错误的外衣,无法唤起我们的联想。我们深受肤浅与偏见的判断之害。我们过于保护性地把事物看作是“异质”的。

7. 我们被熟悉的事物搞得麻木并且生活在一个突显诱惑力的商业化社会,因此往往最终我们会不满于生活的单调无聊;我们苦恼于对生活总在别处的担忧。

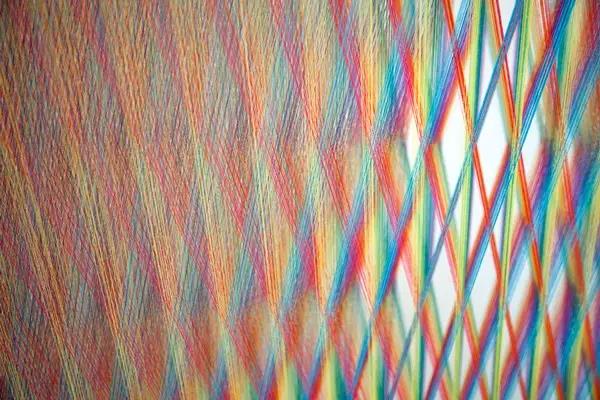

墨西哥艺术家Gabriel Dawe

用彩色棉线编织梦幻

“永不消逝的彩虹”

艺术找到了它作为工具的目的和价值,

并且给我们提供了7种帮助方法:

▼

艺术

对记性不好的矫正

艺术使经验的成果难忘而可持续。它是一种将珍贵事物和我们的动检良好保存并且可以公开获取的机制,艺术能够集中存放我们的成果。

艺术

提供希望

艺术让我们记住美好愉悦的事物,因为它指导我们太容易绝望了。

艺术

提供一种高贵的悲伤

艺术提醒我们在美好的生活中,悲伤也是占一席之地的,所以面对困难不要那么惊慌,而是要把它们看作高尚生活的一部分。

艺术

一种平衡作用

艺术以超常的清晰性编码了我们优秀的本质,并以各种媒介形式将其展现在我们面前,以帮助我们调整性情,引导我们朝向最好的可能。

艺术

自我认识的向导

艺术能帮我们识别那些对我们很重要却难以用言辞形容的东西。我们身上很多东西都难以用语言来表达。我们可以拿起一件艺术品,困惑却又郑重地说:“这就是我。”

艺术

拓展经验的向导

艺术时他人经验庞大而又精致的积聚,以一种美观有序的方式呈现给我们。它能给我们提供别的文化所发出的声音中那些最为生动的例子,所以艺术可以拓展我们队自身和世界的概念。许多艺术作品起初似乎有点“异质”,但是我们会发现这些作品中包含了我们可以借鉴吸收,用来丰富自己的观点和看法。并不是所有我们需要用来提高自己的东西都在唾手可得的附近。

女性艺术家Doris·Salcedo作品

《口令》

就像刚经历过一场地震。

▼

重新敏感化的工具

艺术剥去我们的外壳,将我们从对周遭事物的习惯性无视中解救出来。我们重新发现了自己的敏感性,我们以一种新的方式看待旧的事物,我们不再会以为新奇和刺激是唯一的解决办法。

从治疗的角度解读艺术,一件作品是“好”还是“坏”,取决于它是否能迎合我们的内在需求,是否能够纠正以上总结出的七大心理弱点。从这个角度来看,当我们说一件作品好还是不好的时候,这种解读方法将大致勾勒出在我们内心深处可能发生的事情。最终我们所喜欢的作品可能和用其他解读方式得出的有价值的作品是一样的,但我们喜欢的原因是不一样的:我们之所以喜欢某件作品,是因为它帮助了我们的心灵。

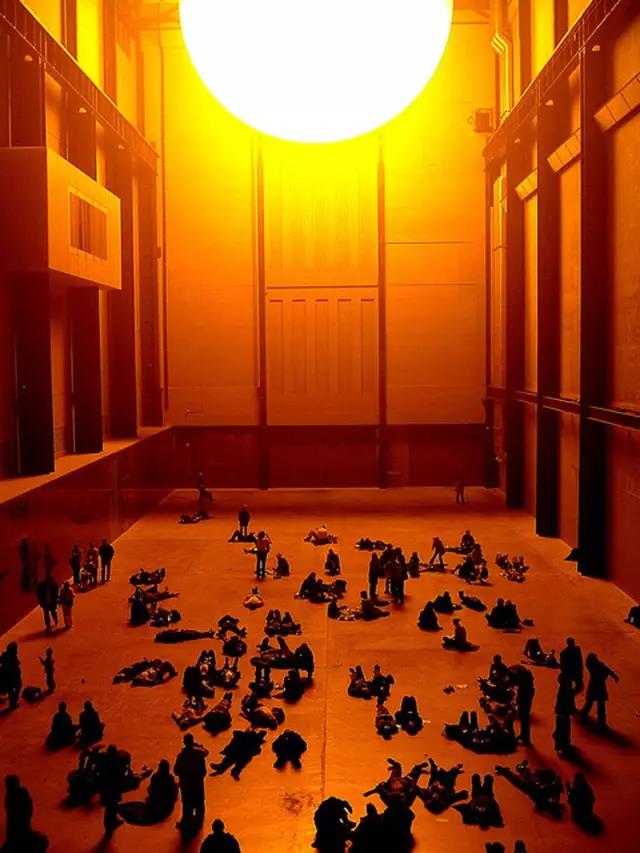

艺术家奥拉维尔· 埃利亚松 创造了一个“太阳”让观众流连往返

从艺术中得到很多并不仅仅意味着了解其本身——也意味着研究我们自己。我们要时刻准备着从所见中看到我们自己。艺术不会被看作本身是好的还是不好的,而是对我们是好的还是不好的,这取决于它弥补我们缺陷的程度:这些缺陷包括健忘、失去希望、对尊严的追寻、自我认知的困难和对爱的渴望等。在我们接触到艺术品之前,它就已经帮助我们了解了自己的性格,所以我们清楚自己想要从中寻找什么来得到抚慰或救赎。

艺术家Doris Salcedo“无声的力量”

E·H·贡布里希认为艺术的发展是在艺术家不断解决由社会和艺术传统自身所提出的问题过程中形成的。在导论中,他就骇人听闻地说:“现实中根本没有艺术这种东西,只有艺术家而已。” 当然 ,当我们大致读过他所讲述的历史,再看到他说艺术的故事是“各种传统不断迂回,不断改变的故事”时,就会真正明白他的意思。

“艺术”最初的功能是根据巫术或宗教或政治的需要创造一些合适的形象。出于各自不同的 “情境”,这些形象可能像古埃及那样静肃,也可能像非洲部落艺术那样粗放或者向中国青铜纹样那样狰狞恐怖。在历史过程中,艺术逐渐积累起自己的传统,具备了独立的审美价值,人类社会中由此悄悄地出现了一种叫“艺术”的东西。

贡布里希所要阐释的是人们不是为了响应某种潜在的“精神”的呼召去改变传统 ,而是情境的改变使其不得不然。例如说到具有强烈世俗倾向的荷兰绘画,他认为是由于经过了宗教改革,从而使新教统治区内的艺术家已经没有什么自由再画祭坛画了。无论哪种社会 ,贡布里希所关心的是艺术家所面临的“问题情境”。不是一个统摄一切的“时代精神”,而是许许多多切实需要解决的问题吸引着艺术家奉献他们的才智与精力。我们应当最精各个时代的艺术家,正是靠他们的辛勤劳作,解决了审美领域中那些潜在的问题而汇成了我们今天看到的艺术世界。 如果从“问题情境” 的角度来看20世纪的中国艺术,不难发现那些在历史的沉淀中被保留下来的杰作正是由于“解决问题”的迫切需要而使得艺术家的智慧与创造力有了充分的用武之地。贡布里希在谈到建筑以及“原生态”的绘画与雕刻时曾用两个词来形容它们的标准—— 既“实用”又“合适”。尽管后来艺术日益成为奢侈品,不再那么实用了,但这个标准仍未完全失去价值,并且还会在一定的情境中显出复苏的力量。例如在三四十年代的中国,新兴木刻便是一种既“实用”又“适用”的艺术。特殊的情景促使艺术家选择了黑白木刻作为解决问题的方式。那些豪放朴实的黑白木刻作品,不仅显示了木刻艺术的刀法美,而且增强了作品的表现力度,适应了当时的情景对艺术作品的特定要求。人们现在回忆那段时期的艺术时常会用到“时代气息”、“战斗精神”等字眼。可见那时的艺术家在战斗的同时也切实地解决了具体的艺术问题,使作品尽可能地“实用”又“合适”。我们不会想象延安的木刻艺术家是为着创新而工作的,但他们的确创造了全新的艺术。他们的作品使得各阶层的人都可以感受到那种振奋人心的力量。

如果从“问题情境” 的角度来看20世纪的中国艺术,不难发现那些在历史的沉淀中被保留下来的杰作正是由于“解决问题”的迫切需要而使得艺术家的智慧与创造力有了充分的用武之地。贡布里希在谈到建筑以及“原生态”的绘画与雕刻时曾用两个词来形容它们的标准—— 既“实用”又“合适”。尽管后来艺术日益成为奢侈品,不再那么实用了,但这个标准仍未完全失去价值,并且还会在一定的情境中显出复苏的力量。例如在三四十年代的中国,新兴木刻便是一种既“实用”又“适用”的艺术。特殊的情景促使艺术家选择了黑白木刻作为解决问题的方式。那些豪放朴实的黑白木刻作品,不仅显示了木刻艺术的刀法美,而且增强了作品的表现力度,适应了当时的情景对艺术作品的特定要求。人们现在回忆那段时期的艺术时常会用到“时代气息”、“战斗精神”等字眼。可见那时的艺术家在战斗的同时也切实地解决了具体的艺术问题,使作品尽可能地“实用”又“合适”。我们不会想象延安的木刻艺术家是为着创新而工作的,但他们的确创造了全新的艺术。他们的作品使得各阶层的人都可以感受到那种振奋人心的力量。 可以说艺术家从未像现今这般自由,可以完全根据自己的判断寻找任务、确定方向。那么现今的艺术家们面临什么问题要解决呢?这或许很难回答,但是他们一定会表述属于 “今天这个时代” 的问题。无论一个艺术家所习用的技术手段是什么,总应该面对今天这个时代。但在此就有必要提及贡布里希所批判过的“时代精神”,他将它形象地称为“一个超级艺术家”——这个艺术家用绘画、诗歌、音乐等多种风格表现自己。贡布里希完全肯定“问题情境”会因时代变迁而会产生相应的变化,但它不是那种决定一切的“时代精神”。我们应该意识到:一旦艺术家或被迫或自愿地忽略了自身的感受而时刻以“表现时代精神”为已任,他的作品便容易丧失活力。佛家徒艺术家和佛教艺术家是不同的。前者并没有用艺术手段宣传教义的任务,所以他一旦受到内心的驱使去做些什么,便会创作出真诚的有活力的作品;而后者肩负着宣传佛教的任务,在创作时难免出现一些敷衍空洞之作。我们应当警惕这种危险。

可以说艺术家从未像现今这般自由,可以完全根据自己的判断寻找任务、确定方向。那么现今的艺术家们面临什么问题要解决呢?这或许很难回答,但是他们一定会表述属于 “今天这个时代” 的问题。无论一个艺术家所习用的技术手段是什么,总应该面对今天这个时代。但在此就有必要提及贡布里希所批判过的“时代精神”,他将它形象地称为“一个超级艺术家”——这个艺术家用绘画、诗歌、音乐等多种风格表现自己。贡布里希完全肯定“问题情境”会因时代变迁而会产生相应的变化,但它不是那种决定一切的“时代精神”。我们应该意识到:一旦艺术家或被迫或自愿地忽略了自身的感受而时刻以“表现时代精神”为已任,他的作品便容易丧失活力。佛家徒艺术家和佛教艺术家是不同的。前者并没有用艺术手段宣传教义的任务,所以他一旦受到内心的驱使去做些什么,便会创作出真诚的有活力的作品;而后者肩负着宣传佛教的任务,在创作时难免出现一些敷衍空洞之作。我们应当警惕这种危险。 Abyss《深渊》2005年在都灵三年展上,艺术家多瑞斯·萨尔克多(DorisSalcedo)将展厅用砖包围起来,制造一种严肃强势的力量,观众在弯身爬入展厅后将意外的发现自己身处都灵利沃里城堡的圆屋顶下,感受到一股威逼和排斥。

Abyss《深渊》2005年在都灵三年展上,艺术家多瑞斯·萨尔克多(DorisSalcedo)将展厅用砖包围起来,制造一种严肃强势的力量,观众在弯身爬入展厅后将意外的发现自己身处都灵利沃里城堡的圆屋顶下,感受到一股威逼和排斥。