“万物的声音”—— 蓬皮杜中心典藏展(二),展览现场,西岸美术馆

前段时间,东京奥运会特别表演《Wassai》被网友热议,有人接受不了表演的视觉造型,玩梗这是偏离大众审美的“阴间作品”,有人看了完整版,评价这是充满特色和思考的艺术,只是不合时宜。艺术是什么?脱离大众审美的艺术怎么评价……一时间出现了不少相关讨论。显然,“艺术”一词,多少会因为认知差异而造成指代暧昧,也有不少人直接将艺术与物的外在美挂钩。

《Wassai》如何在此不做赘述,但就像哲学家阿瑟·丹托在《在艺术终结之后》中写道,艺术经历了美术、艺术、现代艺术至今,已进入不再具有藩篱与疆界的“当代”。所有具备思想的先锋性与验证性、有形或无形的人造物,都可能被看作为艺术或“具艺术性的”。

如此我们不难发现,艺术的定义在日趋宽泛,“何为艺术”不仅对艺术家,也对观赏者提出了新的挑战。“自然感知美”另当别论,我们也无法否认,随着近现代艺术的激荡流变,爱好艺术的观众愈加需要有某种程度的感知能力以及够宽阔的眼界,才得以从该“物”获得其具体形象以外的讯息,辨认作品的独特之处。在这点上,西岸美术馆首创推出的国内系统呈现现当代艺术史的“常设展”,为引导观众欣赏艺术做了很好的示范。

从巴黎到上海

现当代艺术史三部曲中篇启幕

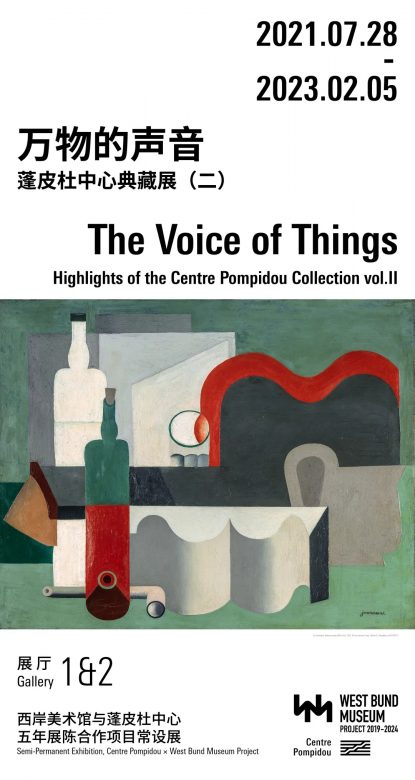

7月28日,西岸美术馆常设展“万物的声音”正式对外亮相。这是继2019年开馆大展“时间的形态”后,西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作的又一重磅大展。(西岸美术馆与蓬皮杜中心联手通过五年三个常设展,以“时间”、“万物”、“空间”三部曲为公众全面系统梳理20世纪以来的世界现当代艺术的发展脉络 。)展览以“物”贯穿叙事,160余件来自蓬皮杜中心的经典馆藏,溯源现当代艺术的发展流变, 呈献一个犹如艺术史教科书般详实但却不失生动的展览,为观众探索“到底何为艺术”这一现当代艺术中的核心问题提供了最直接的现场。

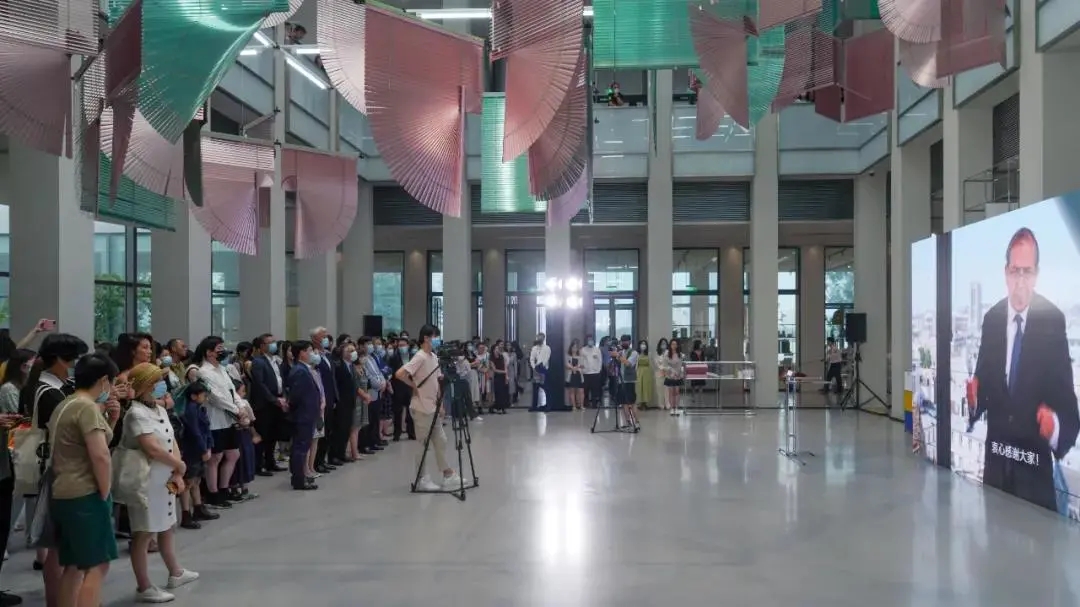

“万物的声音”—— 蓬皮杜中心典藏展(二),开幕现场,西岸美术馆

开幕当天,蓬皮杜中心新任馆长洛朗·乐朋通过视频与观众分享这次展览的想法。这是他履职后中法合作项目中的首个大展,也是该展览的联合策展人——法国国家现代艺术博物馆―工业设计中心馆长贝尔纳·布利斯特恩先生在退休前的收官之作。展览名称“万物的声音”则是采用了法国诗人弗朗西斯·蓬热(Francis Ponge)于1942年发表的诗集《采取事物的立场》的英文译名“万物的声音”(The Voice of Things)。这位法国作家兼诗人细致而饱含诗意地描绘了寻常事物,引导观者开启对物的全新视角与体验。

18章节,160+件蓬皮杜馆藏力作

系统深入现当代艺术腹地

进入美术馆大厅,首先映入眼帘的是韩国艺术家梁慧圭的作品《萦绕的智性》。这幅由铝制悬挂结构百叶窗、粉末涂料、钢缆和LED灯带创作而成的作品悬挂在美术馆的空中,光与影交错,将观众带入现实与自我意识相互映射的艺术空间。

根据策展逻辑,展览划分为18个章节,铺陈于西岸美术馆展厅1 & 2号。每一章节,以极具代表性的经典作品带领观众深入20世纪初至近年全球化背景下艺术先锋运动的腹地,以“物”触碰历史时代脉搏,沉入聆听艺术背后的声音。

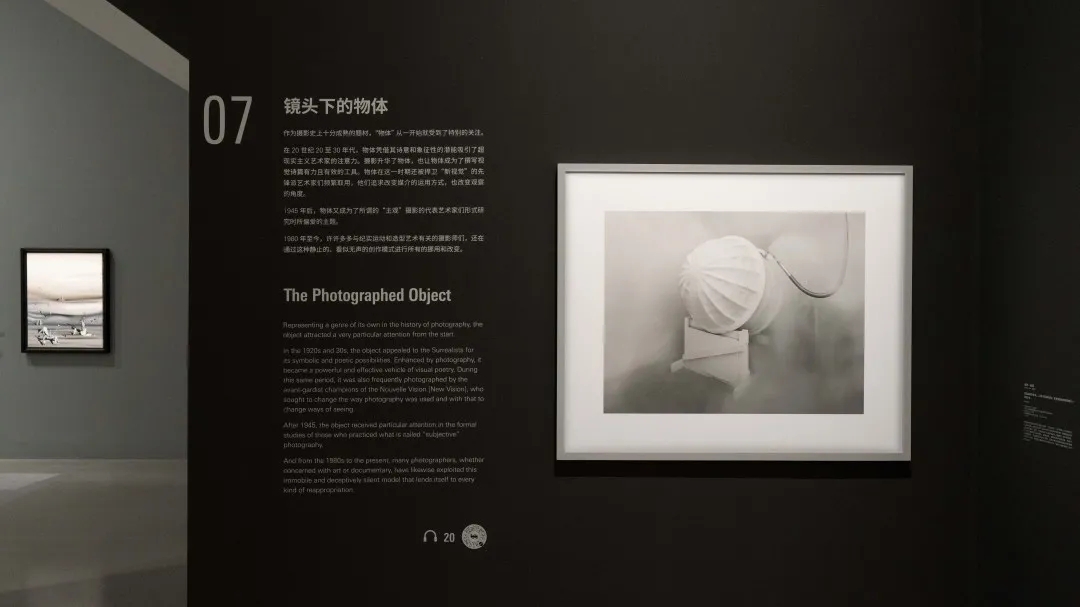

“万物的声音”—— 蓬皮杜中心典藏展(二),展览现场,西岸美术馆

譬如最先看到的静物画展区,以巴勃罗·毕加索和乔治·布拉克为代表的立体派风格,尝试从多个视角对物体进行形状观察和分解,将物体描绘带入一种全新的空间概念。

“万物的声音”—— 蓬皮杜中心典藏展(二),展览现场,西岸美术馆

巴勃罗·毕加索 《含古代头像的静物》,1925年

而柯布西耶在1922年创作的《静物》,将具象和几何糅合进无装饰的、标准化的、无比清晰的日常事物形象之中,表达着对工业设计的纯粹性赞美。

勒·柯布西耶 《静物》,1922年

马塞尔·杜尚 《帽架》,1917, 1964年

杜尚用“现成品”颠覆了一直以来艺术品经由艺术家亲手制造的概念,普通的日常物品,仅因艺术家的决定就跻身进入了艺术品行列。

从物与空间的结构、到现成品艺术,再到超现实主义、抽象主义……艺术家通过探索物的历史、人与物、社会环境与物的关系,不断开辟一种看待和体验物的新方式,也赋予着艺术新的意义。

盖伊·奥伦蒂 《巡回桌》,1993年

值得一提的是,这次展览之所以备受观众期待,还在于它汇集了超过160件蓬皮杜中心馆藏力作,且大部分还都是首次在沪展出。从立体主义先驱、达达主义与超现实主义的先锋人物到当代观念艺术前卫代表,乔治·布拉克(Georges Braque) 、巴勃罗·毕加索 (Pablo Picasso)、费尔南·莱热 (Fernand Léger) 、马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)、曼·雷(Man Ray)、让·丁格利(Jean Tinguely)、塔蒂亚娜·特罗维 (Tatiana Trouvé)、梁慧圭 (Haegue Yang)……大家耳熟能详的的大师作品,均在其中。

“万物的声音”—— 蓬皮杜中心典藏展(二),展览现场,西岸美术馆

展览的前半部呈现了一个属于先锋艺术家的世界,让观众看到艺术家如何用创意推翻一切旧程式;展览的后半部则透过波普艺术家、新现实主义和激浪派运动的成员的视野再现在消费主义盛行下,“物”在艺术中的角色。

详实有序的内容,对于艺术爱好者和想要了解现当代艺术史的朋友来说,相当友好。每走进一个房间,就像跨越一个时代,依次游走其中,仿佛走过一段百年现当代艺术史。

曼·雷 《坚不可摧之物》,1923 ,1959年

丰富创作媒介

颠覆人们对艺术的固化理解

作为现当代艺术一次万花筒式的巡礼,多元性、罕见性、连贯性和相关性是这次常设展的四大亮点。此次展览不仅汇聚大师名作,展出作品的创作形式也非常丰富,呈现了艺术品和艺术家面貌的多元性。画家、作家、雕塑家、导演、摄影师、设计师、建筑师等依托丰富媒介创作的作品一次次颠覆人们对艺术的固化理解。

作品《可以穿戴的椅子》,不是椅子支撑人,而是人扛着椅子走。将物转为随身可携带的东西,这种游牧民族式的生活想象,如今看来,大抵人人都有想过,更甚者,如果可以随身携带家居,建筑就更好了。艺术家对身体与物的探讨,天马行空的创作,仍旧让今天的观众感到惊喜。

整整铺满一面墙的充斥消费诱惑的广告商品图片,对喜欢买买买的当代人发出灵魂拷问。

纪尧姆·比伊尔的《镜子展厅》落脚于与当下密切相关的“消费主义”和“全球化”议题,邀请观者对社会现状及经济模式展开反思。

纪尧姆·比伊尔 《镜子展位》,1988年

我们不难注意到,艺术进入当代,艺术家已不再追求单一实时的流行,而是力求展开更为独特的创作性。

深度且连贯的公共教育内容

今夏的上海已经有不少的精彩展览开跑,前有浦东美术馆与英国泰特美术馆的合作尤为吸睛,开展后预约人数不断上涨。后有外滩美术馆即将重新开馆,引人期待。在展览遍地开花的上海,西岸美术馆以“常设展”这一形式和注重脉络梳理的策展方式,显示着它作为一个美术馆的独特地位和担当。

此次“万物的声音”常设展,将有长达一年半的展览周期,为更多人亲临现场观看经典作品提供了可能性,而全面系统性梳理20世纪以来世界现当代艺术的发展脉络,为引导公众对世界艺术某一阶段,乃至世界历史某一周期产生兴趣提供了机会,更为美术馆推出深度且连贯的公共教育内容提供了根基。

展期:2021年7月28日-2023年2月5日

时间:10:00-17:00(16:00停止入场,每周一闭馆)

地点:西岸美术馆 展厅1 & 2(上海市徐汇区龙腾大道2600号)

撰文:amrita

图片来源:西岸美术馆

转载:艺厘米ArtCM