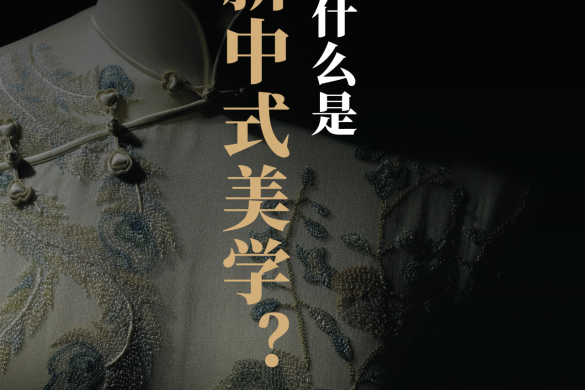

中国风是个很流行的名字,不管是运用传统的材料、纹样直接设计成为装饰符号,还是利用新材质去体现中国情感内涵的精髓,都可以看成是中国风。在我看来,更重要的是怎么样把传统的东西和现代的东西去结合、碰撞,让人们的内心来解读你的设计意图。

做艺术和做设计还是有本质区别的,虽然艺术和设计有很多未知性,不可预测性,但是设计不是无意识去设计,还是要有意识去掌控设计,意图要明确。中国风首饰的设计和其他首饰设计一样,最明确的目标就是要解决问题,比如材料和材料彼此之间的关系、材料与中国风设计有什么联系、什么样的感觉才是中国风,所用元素和元素之间的关系、首饰功能性的选择、怀旧情怀和思古之意感觉的寻找。

从设计角度出发,要提出问题,然后一一的解决问题,积累经验,最后成为自己的中国风。中国风不应该特指一种类型,而应该是一种潮流,中国向世界发生的一种潮流。

作者:张莉君

苏州工艺美术职业技术学院副教授

上海市首饰设计协会理事

什么样的首饰才是中国风首饰?怎么样去有意识的掌控中国风首饰的设计?这些问题我想从三个层面去探讨:首饰与生活、首饰与传统、首饰传承与创新。

一、首饰存在于生活中,是自然感情的流露。

我记忆里第一个首饰,是童年时妈妈给我从小戴在手腕上的一对龙凤银手镯,因为家传的,所以龙凤的花纹有点模糊,可是妈妈说过,这个镯子可以保佑孩子平安长大,所以从小首饰对于我来说并不简单是一个装饰物,而是一个神圣的寄托品。上面的龙凤纹样好似可以幻化成真的龙凤围绕在我身边,陪伴我长大。然后在那个物质匮乏的年代,首饰是只有结婚的姐姐们才能拥有的财富,是压箱底的物件。

上了艺术学院后,我开始接触工艺美术史、接触设计,接触苏州这个城市。我喜欢前卫的当代设计,这让我有身在这个时代的优越感。但是我更喜欢传统,特别是苏式的精致文化,这让我可以找到我自己的根。我在这个连空气中都流淌着艺术的城市中如鱼得水。

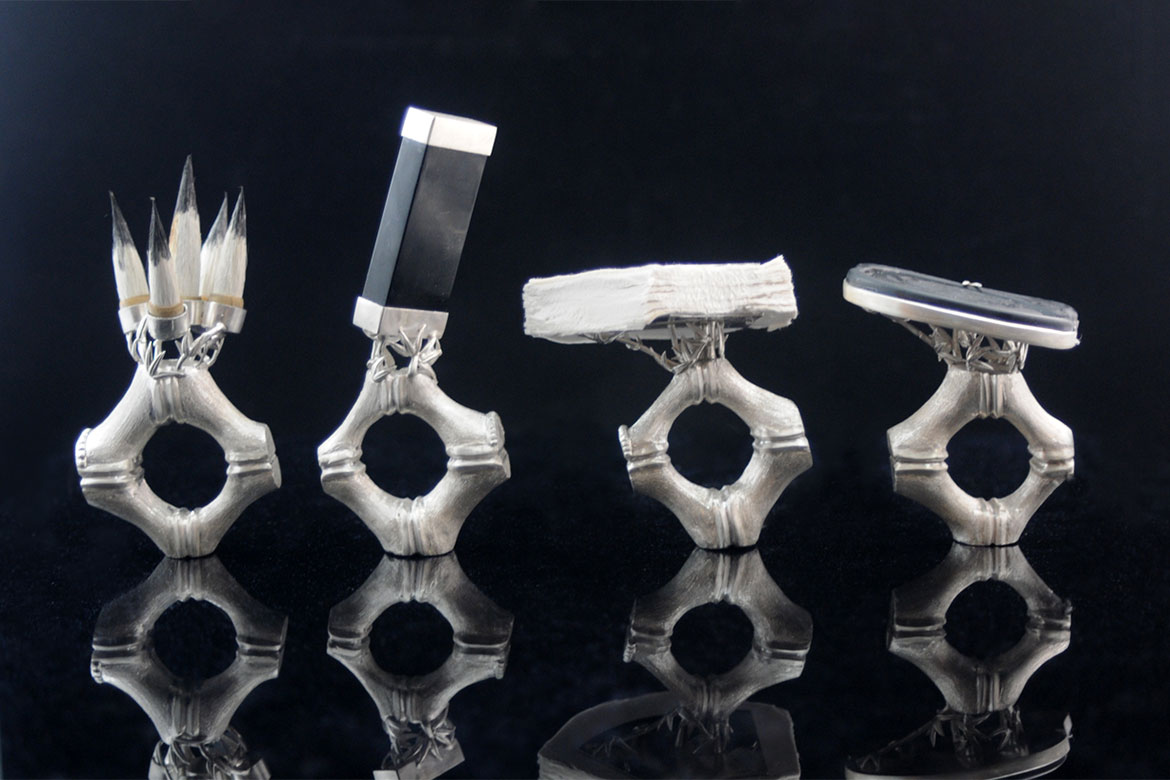

刚学首饰专业的时候,我接触的更多的是艺术首饰,一种可以自由表达,赋予首饰更多的故事、情节、内涵,甚至没有图稿、更多的是为自己而做的艺术行为。然而在上大首饰工作室这样一流的艺术氛围中,我的作品依旧很“土”,不自然的就带有苏式的乡土气息。我的《素色》灵感来源于苏式园林、《笔墨纸砚》来源于我画国画的家人、《十七岁那年的雨季》则是我十七岁那年学画在苏州考试的真实写照。我没有赋予它们很多高尚的深奥的原理,只是如实的感受我生活的一个侧面。

回到所执教的学院后,接触更多的商业设计后,我的眼光自然而然的关注到了我平时收藏的传统首饰和古董中,甚至是那些残破的玉片、瓷片。这些古董中所携带的信息,督促我观赏它,研究它,最后赋予它新生。

《门里窗外》是我用南宋汝窑的残片做主材的一套首饰,表现主题很明确——苏式园林,苏州文人雅士的家。记忆里,苏州的先辈们,性格宁静内敛,骨子里又高傲又孤独,情愿退守朝堂在弄堂里造园听曲,也不愿披上世俗的外衣。门里一个世界、门外又是一个世界!苏州的宅门,和其他城市的门都不一样,小小的,平常的,只有踏进去,那一方天地,足以令你摄魂夺魄。门里窗外,处处咫尺造乾坤,软到心坎的吴侬软语,诉说人世的悲欢离合;门里窗外,是苏州的人们一直在追求人与自然的和谐、宁静致远的心态、最美丽的苏式生活。

所以说,我在整个首饰专业的学习过程中,一直在追寻的不是前卫的现代艺术,反而一直是我个人的生活状态。我生长在中国,成长在苏州这个城市,我的作品自然而然的去赞颂这个城市,一切都是顺其自然的,作品一定会带有国家与民族的元素。我在学院授课的过程中,也没有很特别的强调艺术首饰与商业首饰的分界线,既然你选择这个专业,只有表达自己最喜欢的才是最自然的。基于这一点,我觉得中国风的概念并不是特定的中国纹样或者中国风的材质,而是所有反应中国现下生活的作品都是自然的带有中国风的烙印。它可能是反映中国式的生活,也可以是中西文化的碰撞,甚至是两种思想的冲突。

二、中国风首饰来源于传统,根植于我们的文化中。

理论总是很玄幻,但是首饰设计是个实实在在的东西,最后肯定要有内容来实现,比如形制和材质。

中国的传统首饰以玉为尊,玉石雕刻技术十分成熟。首饰金属工艺相对晚于西方,宝石琢磨技术落后于西方,但是把景泰蓝、点蓝、点翠、花丝镶嵌等工艺发展到了极致。纹样以吉祥纹样为主,图必有意,意必吉祥。许多款式在我们当代的眼光来看,还是很时尚前卫,只是或许在如今西化的生活中不便使用佩戴罢了。

我们的传统很强大,强大到我们到现在还是仰慕的去看待,强大到反观我们的现在,物质丰富了精神却很匮乏。在我生活的苏州更是如此,这个在明清时期手工艺最顶级的城市,文化都好似集中在了古代,浓墨重彩的永远是过去式。置一桌坐一椅摆一花瓶,如对美人;挂一画佩一玉吟一情诗,尽得风流。可是尽管人们如此尚古,每每把家装扮得如古代茶室,可是却也从未放弃抽水马桶和煤气灶,只是家装设计比我们先行一步,结合的非常完美,所谓的新中式风格受到了大部分人的喜爱。

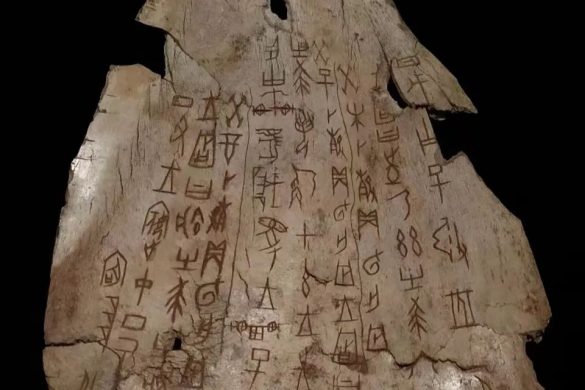

话糙理不糙,首饰设计也同样如此。最近几年的中国风首饰,不管是西方设计的还是我们自己设计的,我都十分喜欢,每一件都是时代在进步、中国在进步的体现。至少我们开始把目光放到了自己本民族之上,至少西方的设计师们在观看、研究、发现东方。都说首饰设计师们用一些龙凤等代表性的符号不能代表中国风,太肤浅太流于表面,只有更层次的表达中国的内涵才能代表真正的中国风。我个人觉得这个概念太过偏颇。中国五千年的历史,儒释道、琴棋书画、古典文学、建筑、戏曲、民间工艺、武术、中国文化里的青铜鼎、越王勾践剑、良渚美玉、长信宫灯、秦始皇陵兵马俑、曾侯乙编钟、金缕玉衣、铜奔马、永乐大钟、钱币等等等等,哪一个不是拥有深厚的内涵底蕴、哪一个不可以代表中国风?为什么不可以直接引用古代纹样、古代文化?为什么不可以直接使用古代的古董作为材质来设计?当然,文化、纹样背后的东西我们可能更加关注、也更容易引起人们的共鸣。首饰设计师们要做的,可能是得到一个中国的材质、选择一个中国的主题,得到一个很完美的很漂亮的中国风的首饰。可这不是全部,对于我来说可能更重要的是要让人知道这个主题背后的故事、背后的文化。只有认可自己,才会有人认可你;只有坚持自己想要的,才会有人懂得你;只有认可自己的文化,才会真正的了解自己的文化,为这个文化付出应有的力量。

三、传统可以传承,但更需要创新。

最近火热的古装剧开始对古代的着装、配饰有了更贴近史实的研究和演绎,美轮美奂的宫廷美女们戴着满头的珠翠吸引了万千少女的心,电视中关于这些工艺的描绘到了很专业的地步,淘宝上总会第一时间出现如“范冰冰媚娘同款”、“某某娘娘点蓝发簪”等字样。这些复制的首饰满足了追剧少女们的心,但是作为专业的首饰设计师,我们不可能也不能为了复制而存在。喜欢传统不一定就是要复制传统,我从不去复制任何古董首饰,因为那不是设计师的活。我喜欢拿古董做材质,但是一定是要创新的设计。

传统是文化,不是简单的一个物,是附着于物上的文化。我们需要传统,但是我们的文化在往前走,物必然也要往前走,如果物不跟着文化走必然会被社会所淘汰。我们需要传统,但是从哲学上讲,传统也是在不断变化的,我们更需要创新。这些年的传统手工艺的兴衰无疑证明了这一点。

对于中国风首饰的设计,有些人觉得只有中国人才能设计出更好的作品,有些人觉得亚洲的设计师不一定能不能诠释东方人的品味,可能不同的文化差异性会更能挖掘中国风的特点。我觉得两方都有道理,但是我一直觉得在现在的中国,设计概念理念比较陈旧不如西方先进,但是不代表文化落后陈旧。设计理念是技术,通过技术达到我的目的,来体现我们的文化。我们不能本末倒置,它只是花样,不是风格。我们更要学习的,是先进的设计理念,而不是否认我们的传统,否认我们的一切。

不管是运用传统的材料、纹样直接设计成为装饰符号,还是利用新材质去体现中国情感内涵的精髓,在我看来,都可以看成是中国风。更重要的是怎么样把传统的东西和现代的东西去结合、碰撞,让人们的内心来解读你的设计意图。

做艺术和做设计还是有本质区别的,虽然艺术和设计有很多未知性,不可预测性,但是设计不是无意识去设计,还是要有意识去掌控设计,意图要明确。中国风首饰的设计和其他首饰设计一样,最明确的目标就是要解决问题,比如材料和材料彼此之间的关系、材料与中国风设计有什么联系、什么样的感觉才是中国风,所用元素和元素之间的关系、首饰功能性的选择、怀旧情怀和思古之意感觉的寻找。

从设计角度出发,要提出问题,然后一一的解决问题,积累经验,最后成为自己的中国风。中国风不应该特指一种类型,而应该是一种潮流,中国向世界发生的一种潮流。