本人通过带学生赴云南考察民间錾刻的经历,观察体会当地传统工艺及相应的行业生态,同时展开一系列实践尝试来讨论“我与传统錾刻技艺是何种关系”这一话题。希望能够以此提供一个视角呈现“我”——作为贴着首饰艺术标签的从业者、当代学院教育产物——与传统錾刻工艺之间的真实状况,试图以不同的维度思考传统工艺与当代艺术设计的关系。

作者:刘骁

中央美术学院设计学院教师

荷兰 Marzee 首饰廊签约艺术

(2011 荣获中国中央美术学院“院长提名奖”)

2015年4月,我带学生到云南鹤庆考察传统银器錾刻工艺。这样的教学安排每个学校每年都有,似乎已成为例行公事。过去惯常的对民间工艺的认知和处理方式是:先了解和学习工艺技法(所谓“传承”),然后用这些的工艺与技法在自己原有的知识背景中“设计”与“制作”一个什么东西(所谓“发扬”),这是一种简单的,线性的思维逻辑。而这一回,我想有些改变。

我带着好奇心问了自己一连串的问题,提问得以思考:这个特定时间段里我和当地师傅做着相同的事情,我们的不同在哪?錾刻师傅们在这门技艺中充当着什么角色?我在这个时间段里是什么角色?他们持续的做这件事的动机是什么?我的动机又是什么?他们靠着什么谋求利与名?让我安身立命的又是什么?我应当以什么样的身份和方式来对待这门古老的技艺?

我进行了一系列的实践,从不同的角度和途径来反馈自己的这些问题。《九龙壶》,《两块“中央美术美院”》,《即兴创作》,《银壶与银茶漏》与《大项链》这五个行动构成了这次思考与实践的基本框架。

行动一《九龙壶》

九龙壶是当地民间工艺大师寸发标的招牌产品,传其费尽心力研发而成,他本人也因此名声大噪,奠定了他成为民间工艺大师的技术基础。到今天,九龙壶系列产品也成为当地手工银器产业的代表产品。

我决定亲手打一把九龙壶。从技法到造型遵守最原本的规则和经验,严格按照当地师傅的要求操作,不加任何自己主观的处理,进入完全的学徒状态,师傅怎么教,就跟着怎么做。这个环节是从“学院派的自我”中抽离出来,尽可能还原到几乎千百年不变的学徒的氛围当中去,每一步操作的细节,手法和技巧,造型的标准,恪守他们口口相传的法则。将九龙壶的每一个部件逐一完成,唯一的标准就是师傅的那一下点头(图2,3)。当每一个零部件被认可,可以开始组装成壶时,我选择在这个环节停住(图4)。

一步,是传统的,差一步,谁的都不是。就这一刻,留下的这一个个形态抽象并且陌生的单元形态,这是我的(图5)。

图1 《九龙壶 – 壶身》 刘骁 摆件 999纯银

图2 《九龙壶 – 龙须》 刘骁 摆件 999纯银

图3 组装前的九龙壶各个部件

图4《九龙壶》(共21件)刘骁 摆件 999纯银 尺寸:可变

行动二《两块“中央美术学院”》

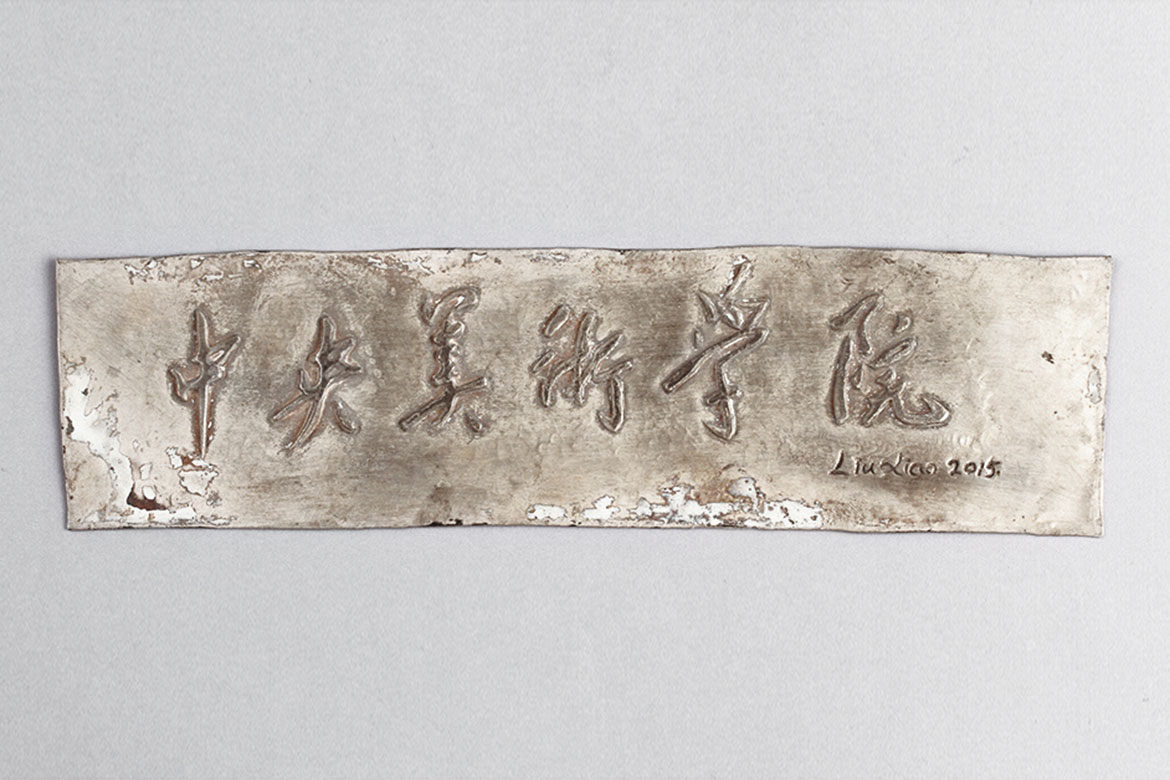

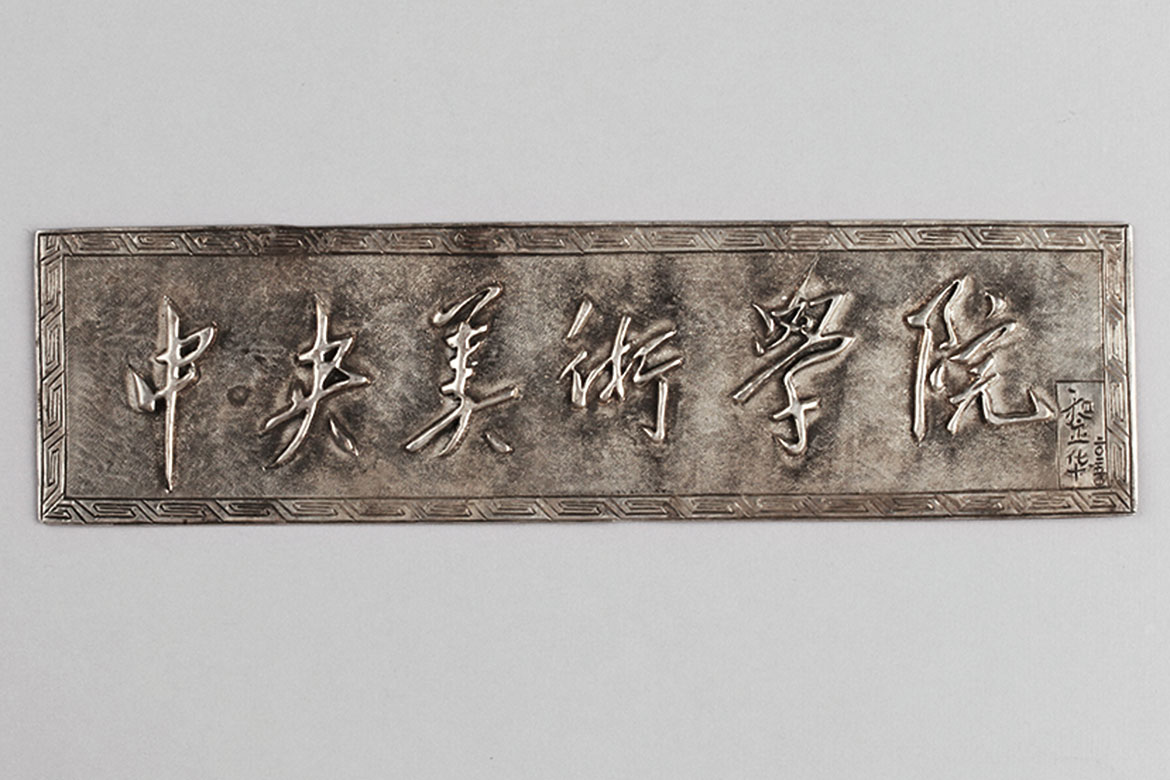

九龙壶之于鹤庆的手工艺传统,是招牌产品,中央美院于我也是招牌。既然是探讨关系,一定是你来我往的,所以有了第二个行动:用自己做的錾子在银片上錾刻了毛泽东题的“中央美术学院”这几个字,錾刻上大名和日期,再邀请十年以上的资深工艺师傅同样錾刻这几个字,并錾上“和正华 二零一五年四月”。

可以很明显的看到两块“中央美术学院”风格气质的迥异。我在制作这块银牌时有当然有不及师傅技艺的那份生涩,但是更关注整个银片不经意的外轮廓,氧化层的灰与黑和石膏隔离层未被完全清理干净的残留的白色质地相交错带来的肌理,以及它与文字整体营造的沧桑感。(图5)。在邀请和正华师傅同样錾刻这几个字时并不做任何干预和引导,而师傅在制作时则在字周围加上一圈传统的装饰,以及用用做旧方式来营造古旧感,很明确的要达到一块牌匾的效果(图6)。

两块牌子的迥异也可能是因为师傅明确的知道自己在做一块牌匾,一件工艺品,而我则不那么明确的在做一个物件。

图 5 《两块“中央美术学院”-1》 刘骁 摆件,999纯银,240*60*0.8mm, 2015

图 6 《两块“中央美术学院”-2》 和正华,摆件,999纯银,210 *54*0.8mm,2015

行动三 《即兴创作》

我分别请三位师傅在没有任何准备的情况下在巴掌大小的银片上任意的錾刻,在把当下的所思所感用錾刻方式呈现。银片与钢錾是他们最熟悉的表达的载体,我试图引导师傅进入一个“创作者”的角色而进行即兴的“创作”,而这是学院里的我们最熟悉不过的身份和手段。

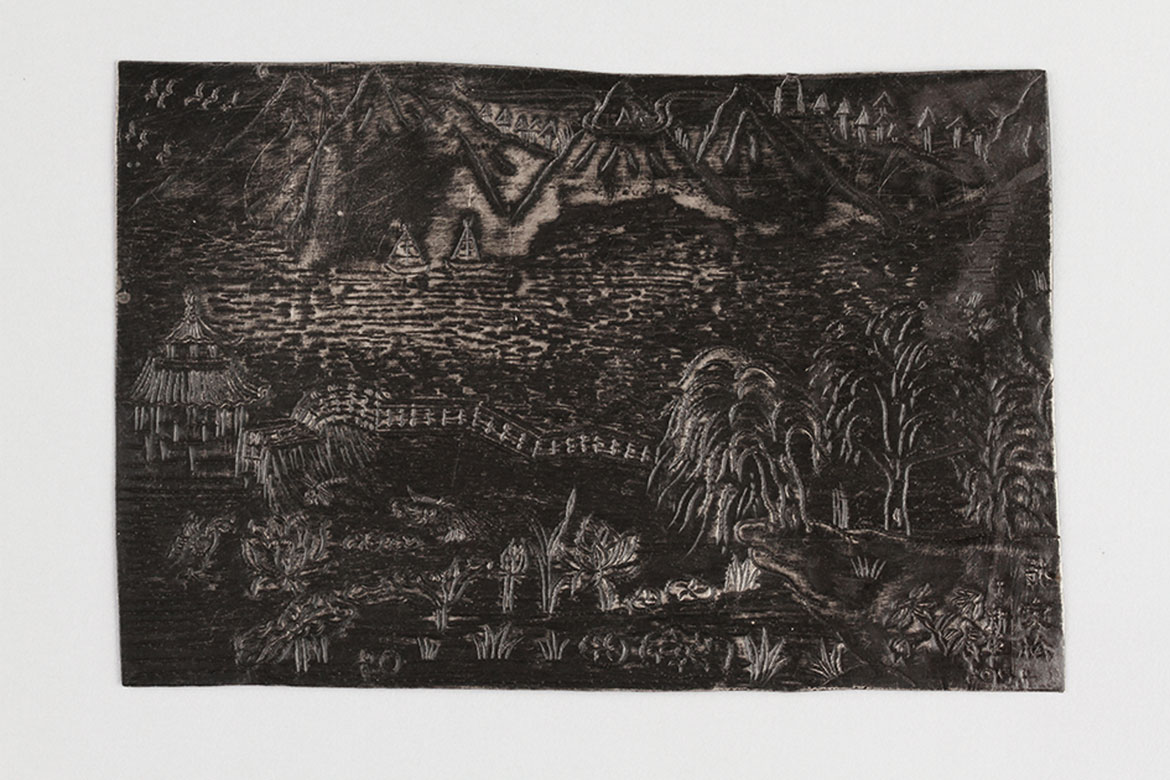

师傅通常的反应都是惊愕,非常陌生,然后才能逐渐进入到这个特殊的情境中,达到尽情挥洒。能明显的感觉到这个时候师傅们的努力挣脱自己作为匠人的身份从而转向一个创作者的状态,像一个画家一样尽情的挥洒。师傅脑中构思片刻后随即开始。有的师傅錾刻出来图案的是和我们常见的传统样式几乎如出一辙。流水般的行走自己的钢錾,流淌出精美繁复的纹饰,旁人看的啧啧称奇,惊叹娴熟的技艺。“熟背唐诗三百首,不会作诗也会吟”在这里无比贴切。我不由开始思考,这是简单的复制和挪用?还是熟背唐诗三百首之后发自内心自然流露的灵感创作?这个界限如何界定(图7,8)?当作品完成需要他们签上自己名字时是最尴尬的时刻,这对于他们太陌生了,不习惯也不情愿,从来不曾想过会要把自己所做的作品进行署名。对他们来说所做的都是活计,与“作品”无关。

有的师傅则不同,观念比较“先进”,更加主动将自己的所想投射在这块银片上,画面里的故事很生动。有自己的回忆,比如枝头的两只小鸟,象征曾经青梅竹马的女友。树上有结果实,是给鸟吃的。荷塘,海水,船,楼,是他理想的桃花源(图9)。錾刻技巧无比娴熟,而画面本身的绘画性是未经所谓学院造型训练所显示出来的稚嫩。这让人惊奇的联想到陕西省历史博物馆所藏的北周康业墓石榻上的刻花纹饰(北周557-581)(图10),上面所描绘的垂柳,流云,远山,树上栖的小鸟,虽隔着一千多年的时空,虽然一个在石板上作画,一个在银版上,稚嫩与朴拙的造型手法,画面的趣味和审美倾向是那么惊人的相似。有趣的是,末了该签名的时候,不同于别的师傅,他把自己名字潇洒的刻上,嘴里逍遥念到:“天大,地大,人最大!” 恰恰呈现了前所未有的真实,一个鲜活的匠人的人生观明晃晃的在我们眼前。

所邀请师傅的制作时间都不约而同在60分钟左右。在这段时间里很奇妙,工匠和创作者两个角色若即若离的交织在一起,时而重叠,时而相互排斥要挣脱开来,并不能称为完美交融。

图7 《即兴创作 – 和正华》 和正华 摆件,999纯银,103*72*0.8mm,2015

图8《即兴创作 – 苏亮雄》 苏亮雄 摆件,999纯银,163*91*0.8mm,2015

图 9 《即兴创作 – 张家松》 张家松 摆件,999纯银,121*81*0.8mm,2015

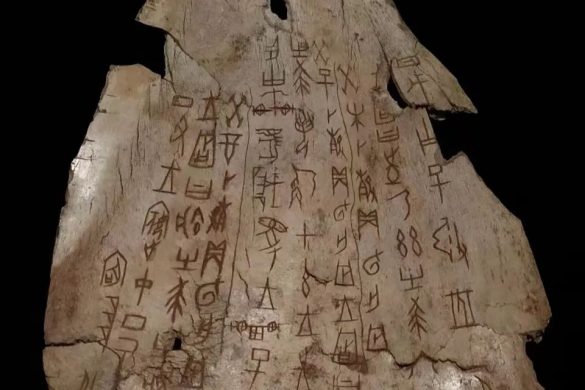

图 10 北周康业墓石榻 北周(557-581) 陕西省历史博物馆

行动四 《银壶与银茶漏》

当地的工艺师傅都是是靠制作银器而谋生,产品种类和加工方法会随市场需求的改变而改变。从前些年的新华村有花丝,锻造,錾刻,等多种工艺手段,也制作手镯,水壶,烟筒,首饰等各式银质品,而今年的新华村,几乎每家每户都在制作银壶。当地人说,收购银壶的老板多,好卖。从烧水壶,茶壶,侧把壶,茶漏,不胜枚举。所以产品种类都趋于集中在茶具一类,而制壶所关联的锻造工艺因为追求效率而简化了一些传统工具,用模具代替。

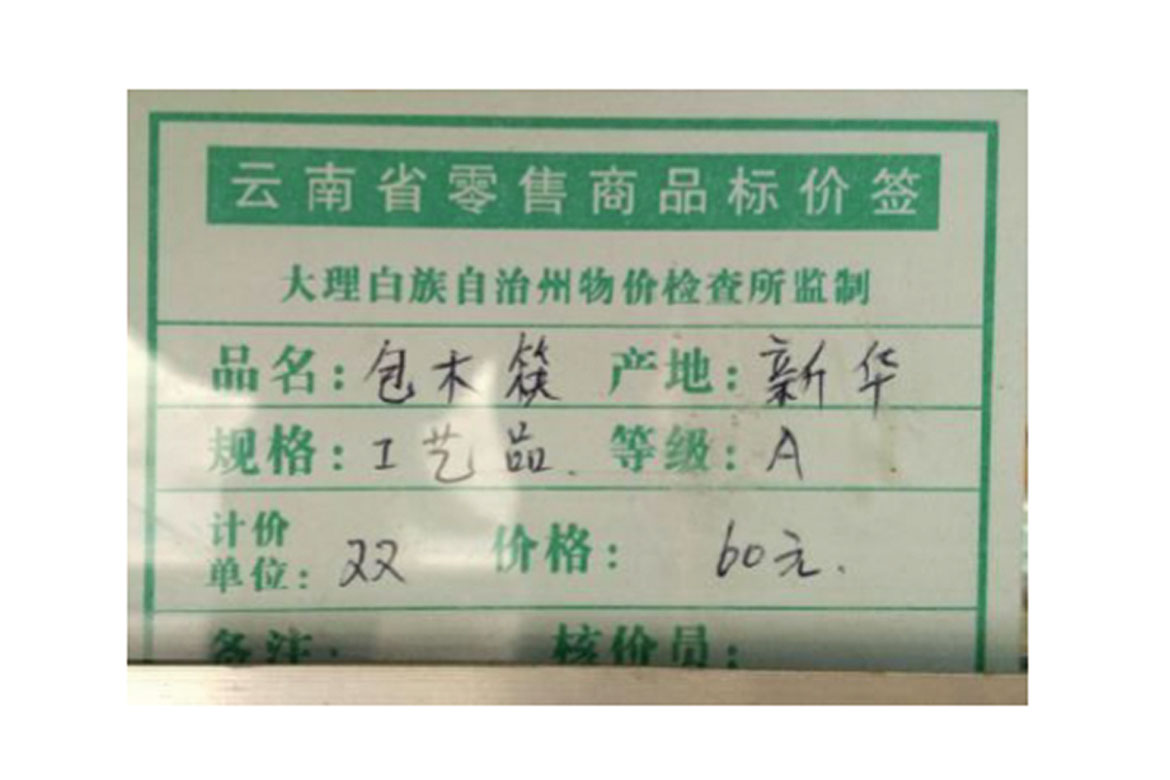

如同很多考察民间工艺的老师,学生,设计师,相关从业者在当地考察的经历一样:我正好需要这个东西——不管是作品还是平日里需要的,借这个机会做出来,带回去。就如同工艺师傅需要赚钱养家一样:最近银壶好卖,我就做壶,赚得多。我也以完全实用为目的制作了一个银壶和一个茶漏。家里喝茶的用具,缺一把烧水壶,我就做了一把。再做个茶漏,茶漏的主体其实是做九龙壶底部件时的第一个,并不满意,遂随形稍加修改,成了自己日常能泡茶用的茶漏。还能用,不浪费。这把银壶的不同在于,我把销售的标签直接錾刻在了壶身上。所谓的银壶的造型,工艺,纹饰,最终都寄托于这“标价签”所能带来的物质回报,这个标签便是具有“审美”价值的。所以在这里它就是壶的纹饰本身(图11,12)。

图11 《银壶与银茶漏》刘骁 烧水侧把壶,茶漏,999纯银, 220 *130*70mm,120*66* 35mm,2015

图12 云南省零售商品标价签

行动五《“项链”》

自大学起接触到的就是当代艺术及首饰艺术相关的教育。所在的环境,接受的训练,形成的观念、意识、眼光都与所谓的当代性密不可分。在这个行动里,我将自己首饰艺术从业者的身份介入到这次实践中,与行动一里的九龙壶相结合——做一件所谓“传统与现代的结合”的事情。

从天意小商品批发城买来的廉价配饰——所谓的“现成品”(ready-made)——和九龙壶的分部件基于某种造型规律结合。这个规律来自于首饰艺术教育背景下的“我”的审美倾向、制作习惯和判断标准。这些物件呈现出了一种“莫名其妙”、“似是而非”的状态(图13,14),符合我们头脑中典型“当代首饰”的样貌。

图13 《“项链”》(18件) 刘骁 999纯银,细绳,项链现成品,2015

图14《“项链”》(18件) 刘骁 999纯银,细绳,项链现成品,2015

我通过以上系列的尝试,沿着自己的创作脉络和语境中探讨“我与这门传统技艺是何种关系”这样一个话题。希望从一个侧面呈现“我”——作为贴着首饰艺术标签的从业者、当代学院教育产物——与传统工艺之间的真实状况。这些工作或许并不能为问题提供标准答案,但试图提供一个不同的维度来思考“传统工艺与当代性的关系”,“传统的传承与发扬”等老生常谈的话题。