我深信在几千年的人类文明历史发展过程中,没有哪个国家的文化是孤独的,所有的文化都在交流中相互碰撞与融合,不断推陈出新,不断进步,不断发展。

我深信在几千年的人类文明历史发展过程中,没有哪个国家的文化是孤独的,所有的文化都在交流中相互碰撞与融合,不断推陈出新,不断进步,不断发展。

当我们对特定历史时期的艺术进行考察时,不能忽略在这一时期人文境域限定下,作品中所体现出的文化特质。

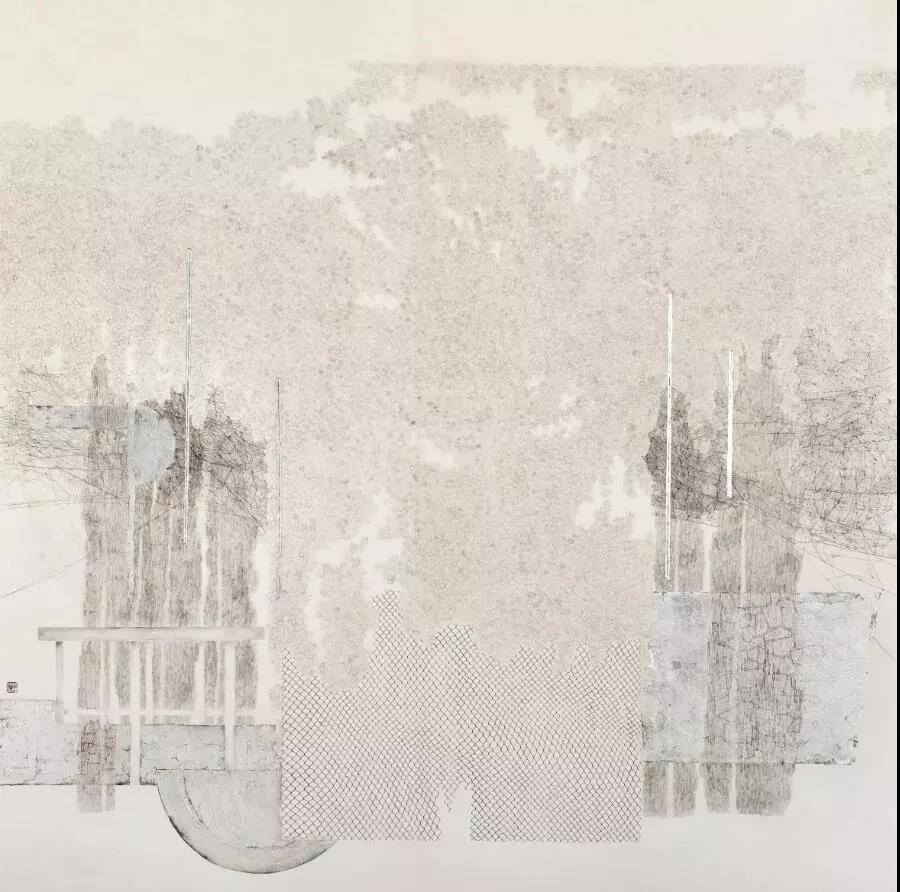

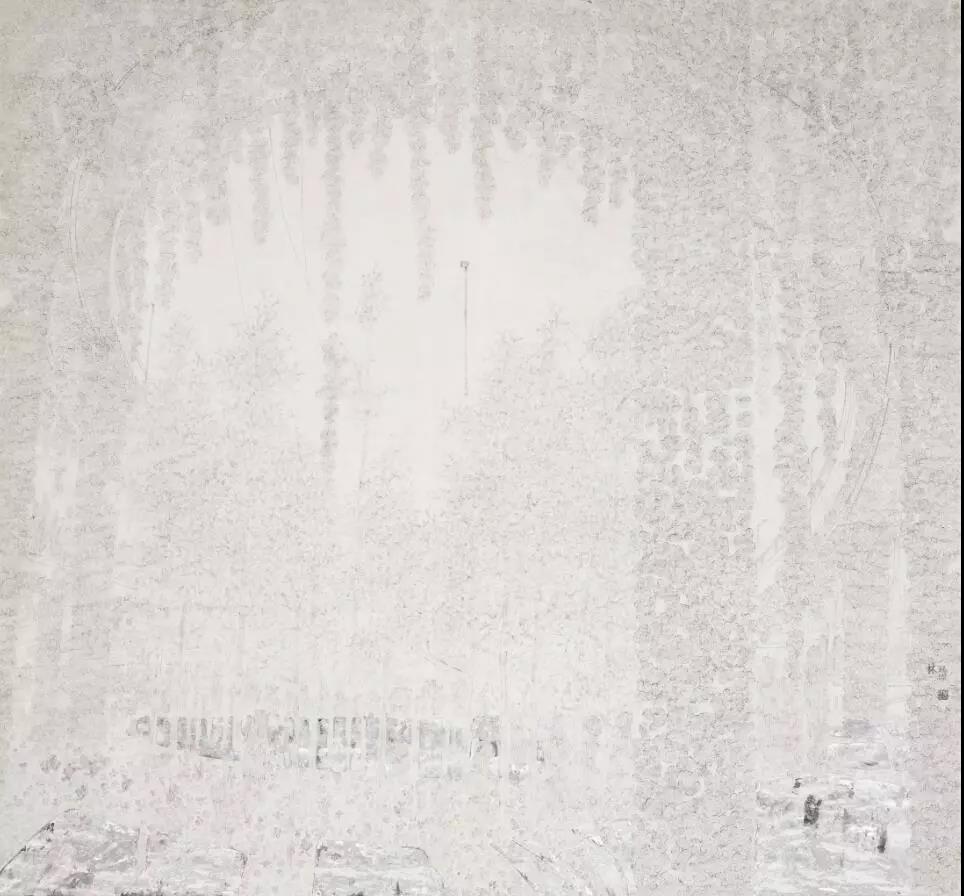

《晴•触》纸本水墨 170cm×170cm 2015年

而当绘画形成程式之后,其原始的含义开始逐渐衰退,如果我们只关注流传下来的形式技法,根据当时的观点和理论研究技术形成的方法,用心模仿每一处细节,那作品将失去它的历史意义,使形式与意义之间失去平衡。

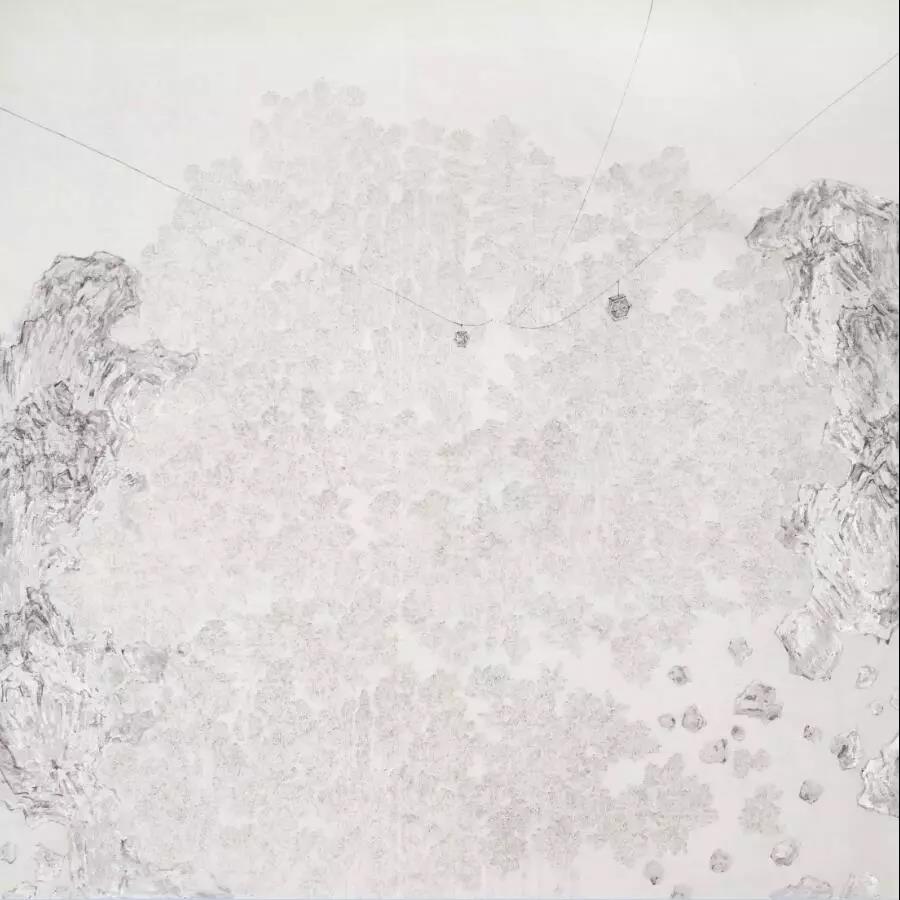

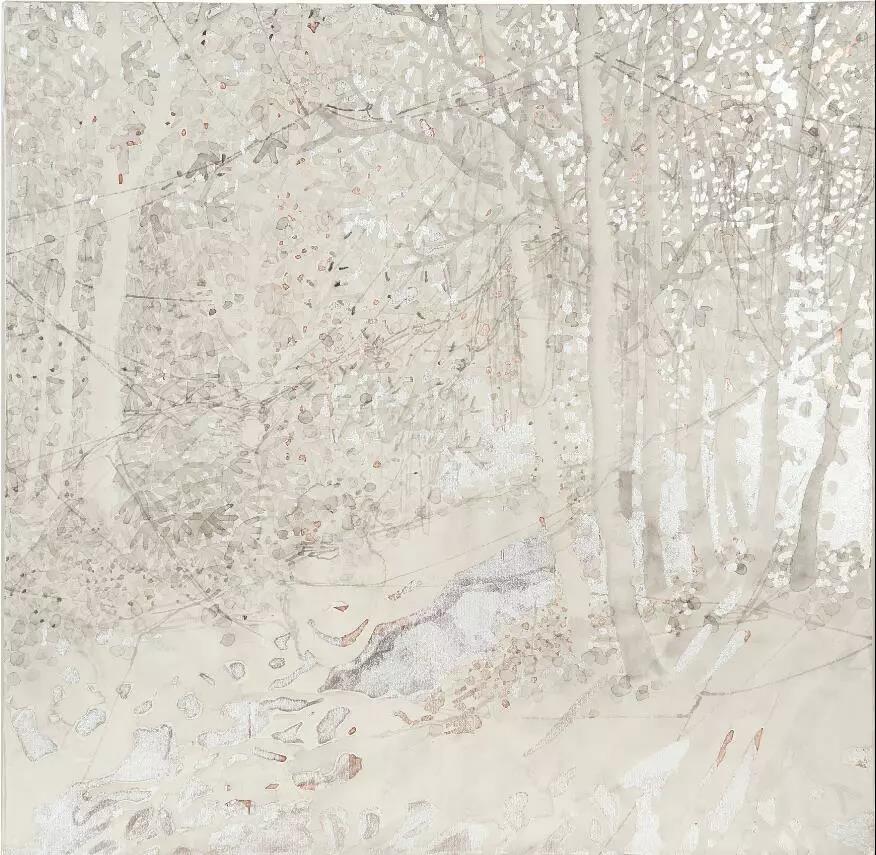

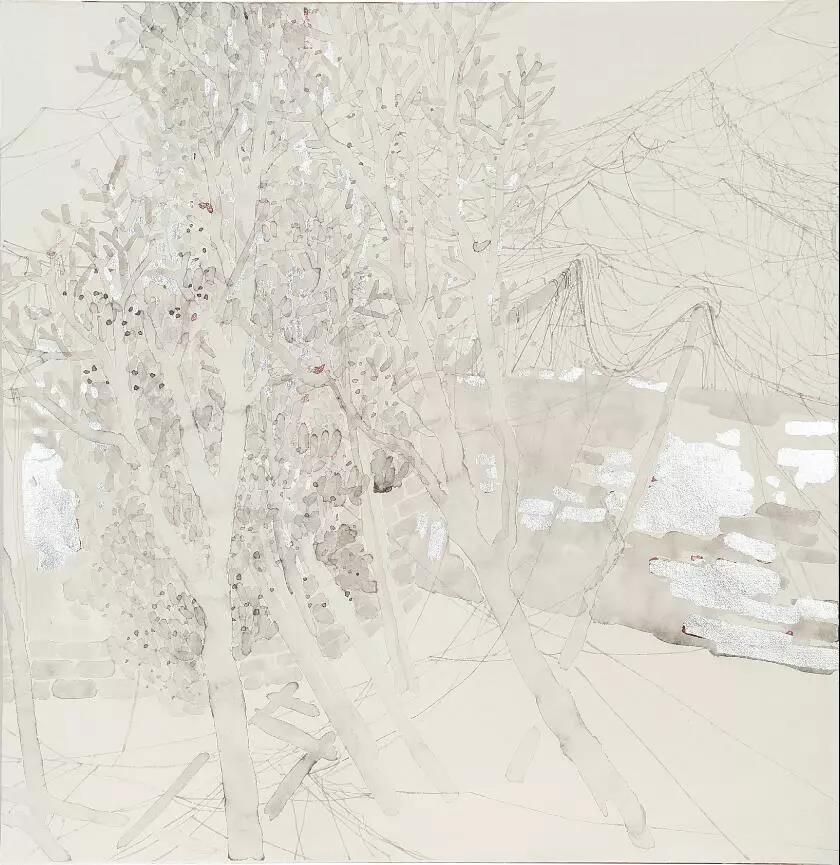

《树冠隐隐,美梦声响》 纸本水墨 170cm×170cm 2017年

我觉得我们探究历史的目的并不只是希望知道作者是如何描绘出这张作品,同时需要知道作品在当下特有的社会功能,构建的思路,所受的影响等等,这些问题和我们从中要学习到的技术同等重要,因为它是对“特有”的概念这种愚蠢想法的纠正——唐代凸胸侍女图的形象不仅仅是鲜卑胡人的血统和武曌当政女权主义的影响,这种凸胸形象表现形式同时与印度艺术密宗造像有密切联系,而印度艺术又多承希腊艺术。

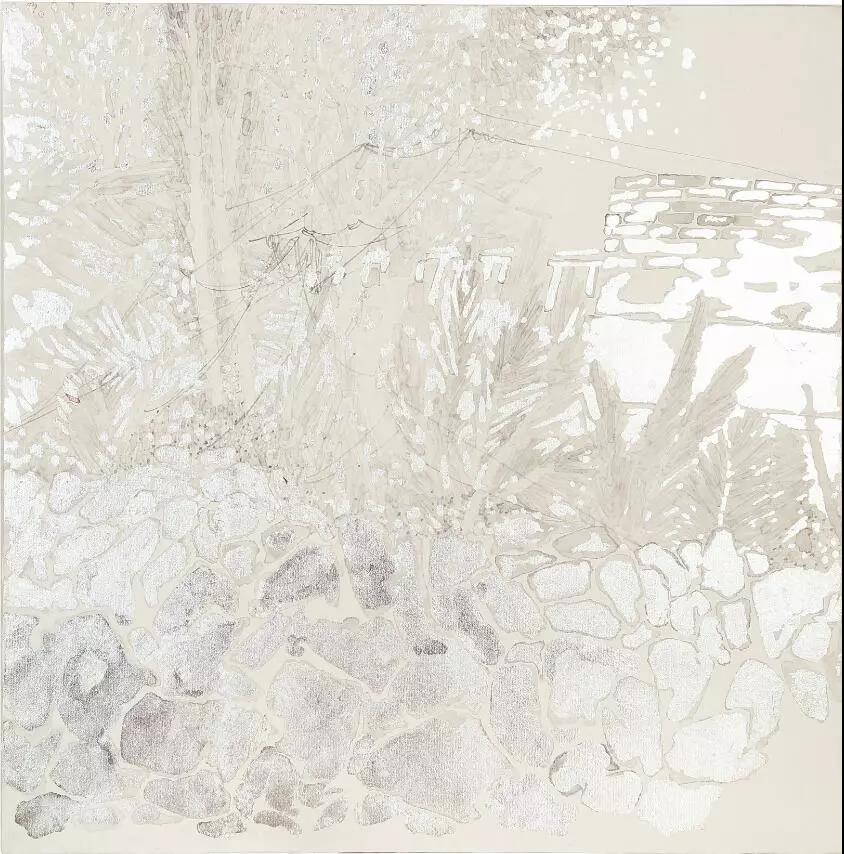

《森·物态》 纸本水墨 170cm×170cm 2016年

虽然不同地域文化有属于自己“叙述”上的源头,有不同的叙述脉络,但是创造者的心灵中又存在着一种“原形”,这种“原形”就是在人类的历史当中,在每一个人的潜意识里面不断出现,不断反复积淀的那个固有的东西。它从几万年前到我们昨天的梦里都还在影响着我们。这种心理原形是荣格的重要发现,即便我们没有察觉,但是我们人在集体潜意识里面有一种遗传自远古时期就已有的某种意向。

《侵·新》 纸本水墨 174cm×186cm 2017年

东西方在历史发展过程中有一种屡见不鲜的“平行时空”现象,比如:在中国战国时期,约公元前400年左右,孔子的弟子记录着孔子和弟子们的言行,编写了《论语》,同一时期在古希腊,柏拉图也正在记录他的老师苏格拉底的对话,并编著了《理想国》,而这两本书都可作为东西方文化的启蒙书;400年前,中国的汤显祖与英国的莎士比亚的价值观和爱情观出奇的吻合,并创造出这个历史时期的文学高度,他们并肩而立于历史的高峰;同样处在社会边缘,穷困潦倒的画家中国朱耷和荷兰梵高,他们将个人的情感与寄托通过作品表现出来,并在不同地区影响了个人情感宣泄与抒发这种绘画表现方式的发展……这些相似肯定有很多人认为他们之间没有可比性,但他们已经成为人们对比的话题,也就是说他们之间会让人产生某种联想。

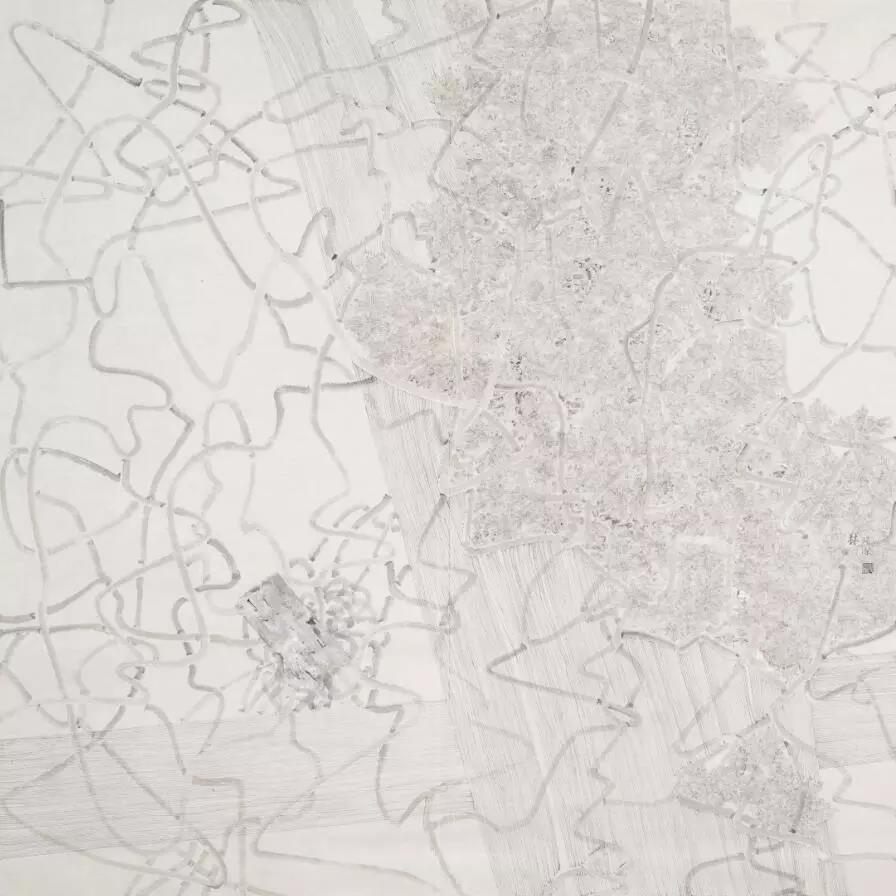

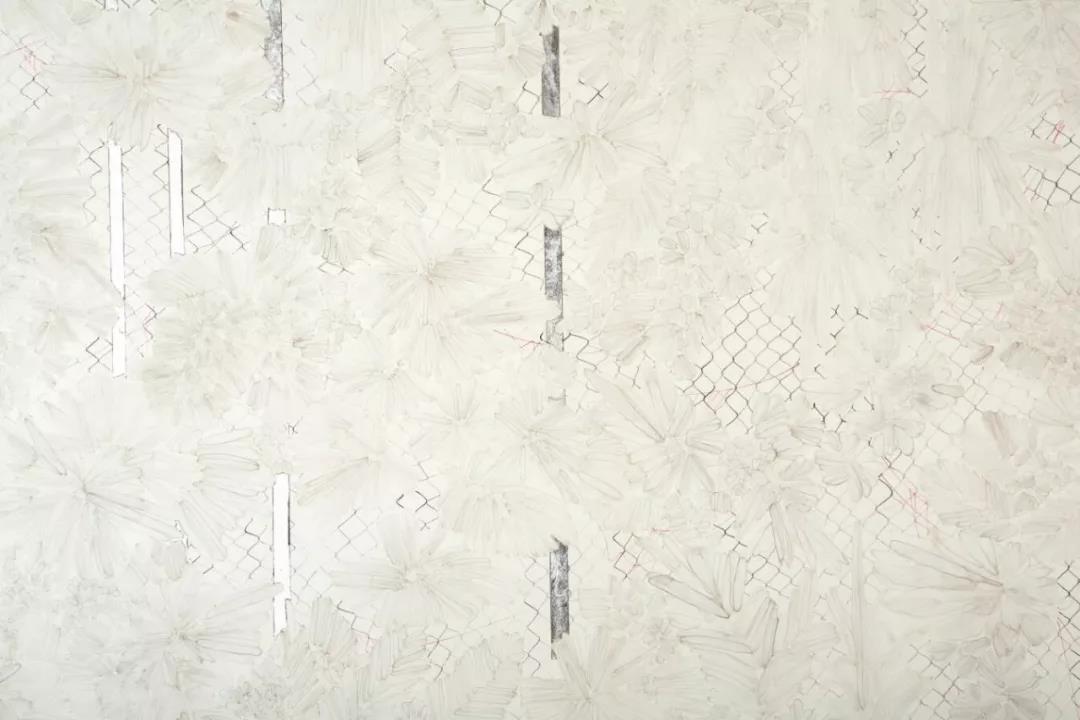

《侵·风》(局部) 纸本水墨170cm×170cm 2015年

我没有进行过任何的研究敢定论这就是人类发展过程的某种心理原形的需要和暗示,但只要对我们的思路和眼界有所启发的东西,我们都要加以重视。“人”在历史发展中有自发的物质与心理需要,面对当下的问题,通过“格物穷理”“以古鉴今”“转益多师”“兼收并蓄”等进行改弦更张,以求进步。因此,不管是作为人类的共同体,还是作为地域文化之间的差异,我们都不应该忽视历史发展进程中的文化形成规律。

我们必须思考我们的学科要解决的问题是什么,我们的工作范围,我们探索的诉求是什么。如果画画对创造性的“塑造”感到无能为力,那就是这个事业功能的堕落,因为他们放弃了其首要的学科职责。范宽深入生活,穷究自然造化;倪瓒高洁润雅,寄情自然山水之间;王原祁意韵高古,力致笔墨审美效果中,前面的画家们面对同样的内容都做出了不同的回应,为我们的思路和角度“开疆拓土”。

《白沙路》纸本水墨 38cm×38cm 2014年

我们需要始终保持这个态度去探索知识,历史书和历史作品告诉我们历史是在不断发展的,每一位艺术家,每一种表达方式都是独一无二,不可替代的,如果我们觉得这种方式只是一种乌托邦式的构建,那我们所读的书和收集的信息还有什么意义?然而现在不少艺术家却避开对这个历史智慧和问题的坚持,往往只讲究繁文缛节,并且通过传统理论的证据叠加,不仅对外来的观察者,甚至对参与探索的艺术家都施加法术,开始礼教式传播。艺术家不是耕种者,不是传教士,不是政客,不需要谁来宣布传统理论法则并作为标准加以引导。

《后园田路》 纸本水墨 38cm×38cm 2014年

我们要去挑战和对抗工作职责的堕落,并以此力图回到我们所学习到的历史知识的发展本身,让历史每一个节点的冲破作为我们的驱动力。所谓“传承”,传的是前辈们解决问题的知识范围,承的是前辈们的发展和推进。

改革开放后,基于中国当代视觉文化的需要,我们吸纳了西方的方法作为参照起到了初步的见效,但进一步发展时这种解决问题的方法似乎出现了“水土不服”的局面,我认为不能把问题归结于中西方传统文化结构的差异层面,而是我们没有在文化厚度中寻找历史的提醒作为支点去分析问题,常常以一种价值观纵横历史的各种现象(特别是艺术家群体),却忽略了真理不止一个,其实真理有很多,甚至真理的反面也是真理。

《水库路》纸本水墨 38cmX38cm 2014年

当我们担负的是如何在中国特有的文化历史语境下建构中国当代视觉模式和方式时,我始终认同“折中”的学习与创作理念。“折中”的位置和立场相当于“平原”的中心,站在中间的位置就可以纵观全局,一切尽在我们的视域中,可以不断储备更多信息和技术能力,可以适时做出清晰的判断,可以有更多更大的可能性,然后循序推进。

艺术家林杨杰工作室

艺术家林杨杰

林杨杰,1988年出生于广东省雷州,2010年毕业于广州美术学院获学士学位,2015年毕业于广州美术学院获硕士学位,现任教于广东青年职业学院,首届广东省美术后备人才培养对象。

参展经历

2016年 第69回星河展 ,广州美术学院大学城美术馆 ,广州

2016年 第三届岭南美术大展(金奖),岭南画派纪念馆 ,广州

2017年 “潜变——南方青年水墨展”,广州美术学院美术馆展出/古元美术馆 ,广州/珠海

2017年“庆祝十九大召开——广东省美术作品展”,广东省文联艺术馆 ,广州

2017-2018年 大艺博“师承——李劲堃师生作品展”, 琶洲会展中心/深圳会展中心,深圳