什么才能算好的设计?设计师、作品、大众三者间的关系是怎样的?相信很多人对艺术和设计都心有疑惑。

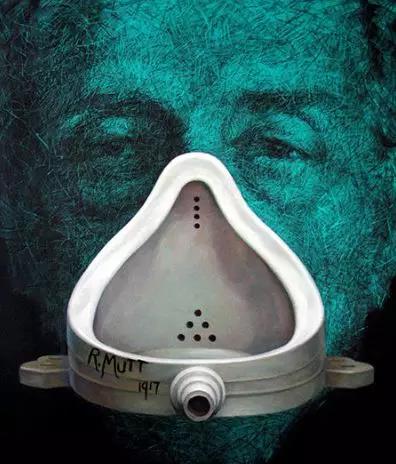

什么才能算好的设计?设计师、作品、大众三者间的关系是怎样的?相信很多人对艺术和设计都心有疑惑。 杜尚《泉》被选为“20世纪最有影响力的艺术作品”,该如何去理解欣赏?

杜尚《泉》被选为“20世纪最有影响力的艺术作品”,该如何去理解欣赏?

主讲人介绍

韩望喜

韩望喜,中国人民大学哲学博士,香港中文大学访问学者,中国外交部候任外交官,深圳市儒家文化研究会会长。1990年师从中国人民大学副校长、中国伦理学会会长罗国杰教授,1993年获得博士学位。精通英语,能阅读日、法、德、俄文。2015年3月与中国工程院院士孟建民大师对谈“本原设计与当代文化”。2015年9月起在北京大学、武汉大学、东南大学、上海师大等六大高等院校巡讲中华文化。

一切设计都是善意的设计

什么是善意的设计?

天地之间的设计,无论是高耸入云的建筑,还是孩童的摇篮,其本源恐怕就是设计者的文化根基、文化理念、文化熏陶。设计要以人为本,一切设计应当是善意的设计。

苏格拉底曾说:“在认识历程中,这个善的范型似乎是最后的,并且只有用一种努力才能见到,当见到时,又可以推其为一切美的和善的事物的普遍制作者,是这个可见的世界里的光的父母,在理智的世界里,它是真理和理性的源泉。”

柏拉图表示人的灵魂被躯体困住,就像珍珠被蚌肉所包裹,少有人能超越基本感官,感受到真理,尽显珍珠光泽。设计的理性及美感,都要符合善的价值观和人性关怀。

中国传统里的善

中国文化主体是儒家,其本原是“仁”。孔子谈得最多的是美善的统一,要求尽善尽美。“美”在孔子的言谈中经常出现,但更多的是作为一个伦理范畴,“仁即是善,仁就是美”。与我们所谈的善意设计有相通之处。

设计需要由心出发

由心出发而不是由物出发做设计,用心关照,作品才能有灵性。那么如何由心出发?无非是在文化思维及创意上下功夫。没有了创意,思维被局限,永远只能借鉴经典止步模仿。为何不用自己的心和手创造出“当代的文化遗产”,表达出自我的境界。

谈到善意设计,从心性上讲,敬畏二字是最重要的。例如天坛,具有自己的形制,包含天、地、人的内容,巧妙地融合在一起,无论何时去欣赏都是美的。

珠宝学院最近的毕业季优秀作品也同样强调由心出发,展现出自己的内心想法,通过设计传达价值,而不仅限于首饰本身。

采访大师

学员提问

学员

学员

韩博士的讲解给我们指明了方向,对于个人,是善意设计心物相照;对于民族,则是大胆创新引领风尚。宝石君对于美与设计的理解更加全面了,开头的疑惑也自然化解。

回到开头的问题。《泉》这件艺术品的问世表明对传统文明的否定,同时展现出它的意义在于将生活中现成品提高到艺术品的高度加以肯定,它标志着生活和艺术的界限已取消,生活就是艺术,这就开创了一个广大的领域,为后来的波普艺术开了先河。

而针管射墨重点在于打破传统,其摆脱原本书法工具的限制,选择新的工具一气呵成,并且强调不以汉字为载体的书法,“离经叛道”似地拓宽书法艺术的空间。这种行为争议较大,是一种对书法的探索,正如如韩博士所说“探索的过程中时间会进行淘汰、去伪存真”。