一、复旦大学筹建了10年的“牛”系,终于成立了!

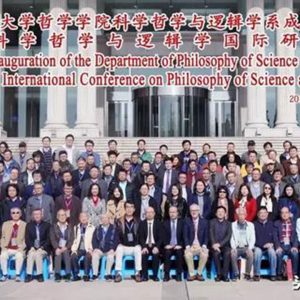

科逻系成立大会

11月10日至11日,复旦大学哲学学院召开了科学哲学与逻辑学系成立大会暨科学哲学与逻辑学国际学术研讨会。

系主任张志林教授:2009年以来,科学哲学与逻辑系的筹建工作就已经开始。目前已经形成14人的教研力量,开设了科哲、逻辑相关课程,设立本科哲学(科学哲学与逻辑学方向)专业和数理逻辑学程等培养计划,申报通过逻辑学博士点……

(一)大咖说,这个系牛在哪!

复旦大学哲学学院院长孙向晨教授

1.复旦大学哲学学院院长孙向晨教授:新的科学哲学与逻辑学系最大特点是:其一,专注科学哲学、逻辑学的前沿问题以及与其他各学科、特别是数学和自然科学的交叉融合;其二,紧跟世界哲学发展趋势,实现从“Philosophy of”(对特定领域的哲学研究)到“Philosophy plus”(哲学+)的转变。

2.南京大学数学系丁德成教授:回顾了逻辑学、哲学和数学在二十世纪初的共事,正是由于多学科对于可计算性这一概念的共同讨论,才促进了图灵机的提出,最终导向计算机的发明,对当代世界产生深远的影响。

3.中国人民大学哲学院刘晓力教授:当今世界在科学技术飞速发展过程中,面临着一系列难题与挑战。历来关心自我、他者与宇宙命运的哲学,应当回应与思考时代命题,提出方案。复旦科学哲学与逻辑学系,恰逢其时。

4.清华大学科学史系主任吴国盛教授:联合国早已发掘科学哲学与逻辑学的亲缘关系,设立逻辑学、方法论与科学哲学分会。复旦建系之举,创中国同类平台之先,极为重要;同时,若思考中国文化在现代社会中扮演的角色,科学是不可回避的话题。

5.复旦大学副校长陈志敏:当前,国际上出现了基于科学哲学与逻辑学的大量跨学科研究领域,如科学认知、批判性思维、人工智能等,开设科学哲学与逻辑学系成为国际高校的潮流。

(二)使命担当,研究人类“大事”!

1.构建有益的AI:探索人工智能的社会影响

剑桥大学罗素讲座教授 普莱斯(Huw Price)

剑桥大学罗素讲座教授、 Leverhulme 未来智能中心主任普莱斯(Huw Price):近期,来自英美多所高校的学者宣告成立未来智能中心——CFI,以专注于对未来AI影响的研究。对于AI威胁人类的可能,相关学术性的思考与研究却远未成熟。普莱斯指出,目前相关研究的挑战巨大,希望对于AI的思考,能够吸引更多包括中国学者、公众在内的国际参与,最终真正将人类命运掌握在自己手中。

2.表征科学真理的集合论:逻辑学成果为科学奠基的尝试

中国科学院大学冯琦教授

中国科学院数学与系统科学研究院研究员,中国科学院大学冯琦教授:科学哲学和逻辑学这两个初看“相去甚远”的学科,为何可以联合建系?冯琦教授提供了一种利用集合论(逻辑学的研究子领域)探讨科学基础的方案,给出了回应。冯琦首先简要介绍了集合论的历史,以及利用集合论扎实地建立数学的基础这一构思的丰富成果。他进一步认为,这样的经验也可以被复制推广到对科学真理的形式化中。

3.智能与涌现:科学哲学与逻辑学系的具体研究方向展望

复旦科学哲学与逻辑学系刘闯教授

原美国佛罗里达大学终身教授、现复旦科学哲学与逻辑学系刘闯教授:

智能乃第一个问题域。刘闯介绍,将基于数据的推理和因果关系的推理(正式地说,从概率推理得到因果关系)统合起来,是本系第一项研究方向。刘闯为心灵这一哲学上争论不休的概念下了定义:具备用于信息(被定义为状态或事件间的概率依赖)处理的因果网络的大脑。人类的智能,是此种定义下心灵的产物:处理各种有关因果关系和概率的事实,并从中做出预测。在这样的整体认识之下,将在三个研究方向上推进,来进一步探索智能:第一,Dretske对于自然化的心灵的构想,可以被Pearl关于因果性的结构理论中提出的模型所细化。第二,采用共因原则(Principle of the common cause)等方法,理解大脑的预测能力。第三,在关于智能的自然化模型的基础上,建立真正自然化的知识论。

涌现(Emergence)乃第二个问题域。这一部分关心智能何来,核心主张是:智能很可能是自然出现的现象。刘闯谈到,为了实现这一雄心勃勃的目标,亦有三个方面的“分步走”规划:其一,从物理系统到化学系统。在理解某区域粒子或激发态的基础上,这一方向的关键,是要理解随机的相互作用是如何形成长距有序性的,如三态变化和化学元素的产生。其二,从化学系统到生物系统。过程相似,只不过结果是生物系统。其三,研究大脑细胞的集群和智能涌现的联系。整个问题域的研究方法都是牛顿式的 ,从最基础的物理概念拾阶而上。

(图文综合自:澎湃新闻)

二、北京大学一系一中心成立!

(一)生物统计系:跨学部、跨院系、新体制,助力北大“双一流”

2018年11月16日,北京大学成立跨学部生物统计系成立,仪式在北京大学英杰交流中心报告厅举行。

北京大学公共卫生学院生物统计系系主任周晓华教授:为促进北京大学在生物统计方面的发展,在北京大学医学部医学和公共卫生研究的基础上,结合数学科学学院、北京国际数学研究中心在数学和统计理论方法的优势,北京大学校本部和医学部共同建立一个跨学部、跨院系、新体制的生物统计系。力争助力北大“双一流”建设,探索生物统计方法学在转化医学、精准医学、大数据研究等领域的应用。这是国内第一个跨数学和公共卫生学院的生物统计系。

周晓华在全职加入北大之前曾担任美国华盛顿大学生物统计系的正教授,在因果推断、医疗大数据分析、缺失数据分析等领域作出了许多重要贡献。

生物统计学是对生物医学数据进行分析,测量、控制和解释不确定性的一门科学。其目的是科学地设计试验,并对所得试验数据进行分析,达到减少试验次数、缩短试验周期、迅速找到优化试验方案或数学模型。近年来,随着人们在医学、制药学等领域研究的深入,越来越多的科学问题需要以量化研究依据作为支撑。生物统计越来越受到研究者的重视。

北京大学成立生物统计系将对于提高我国生物统计专业人才培养的质量、多学科交叉和融合等方面具有非常重要的现实意义和长远意义。生物统计系将开展与公共卫生学院其他院系、数学科学学院、北京国际数学研究中心等的广泛合作,加强与临床科室的合作,这能促进生物统计研究从临床实际问题出发,既能促进方法学的发展,也能使临床医生在实际应用中能基于更完善的方法学基础。生物统计系将立足中国,面向全球,有效整合北京大学及国内外各种优势资源,致力于使生物统计学科进入国际一流学科的行列。

(二)哲学与人类未来研究中心——最具学科宽度和前沿性的整合学术平台

2018年11月17日,北京大学举行了“北京大学哲学与人类未来研究中心”的揭牌仪式。

哲学与人类未来研究中心是以新技术革命背景之下的人类与未来为核心关切,充分发挥北京大学在人文社科、基础理科、生物医学及新型工科等领域中学科门类齐全、研究广度与深度俱佳的学术优势,汇通不同学科的研究力量,致力于推动跨学科的前沿交叉研究。

中心成立初期的研究方向:(1)面向人工智能、机器人和生物技术的伦理规范研究;(2)围绕“智能”概念展开的跨文理基础研究;(3)围绕“生命”概念展开的跨文理基础研究;(4)面向哲学及相关人文学科的数字人文研究;(5)在人工智能、机器人和生物技术领域的伦理规范和法规制定。

1.北京大学副校长、哲学与人类未来研究中心主任王博教授:

北京大学哲学与人类未来研究中心主任王博教授

哲学与人类未来研究中心的特色就是从人文学科的自觉出发,应对自然科学和工程技术发展带来的革命性变革。在技术和人类自身的联系日益紧密的时代,科技和人文的携手合作成为把握和开创未来的必由之路,全新的挑战呼唤人文学者关切科技的发展。

2.复旦大学哲学院张双利教授:

复旦大学哲学院张双利教授

中心的成立再一次体现了北京大学哲学学科的远见和实力。面对人工智能和生命科学的革命,哲学和人文学科的反思者应该承担自身的责任,要有能力展开与自然科学展开实质对话。哲学通过这种对话不仅参与到自然科学的发展之中,更应该参与到自然科学面向人类未来的落实方向的确定。在这个方向上,哲学与人类未来研究中心的责任重大,未来成果可期。

3.中山大学逻辑与认知研究所主任鞠实儿教授:

在全球化和区域化的趋势中,同质化和差异性的张力日益凸显;与此同时,科技的发展在改变我们关于人的观念的常识,技术通过改变社会结构和重组生活方式的途径参与了人类的进化。这些是人类必须要回应的挑战,哲学的反思很大程度上就是重要的资源,为应对技术变革和社会发展提供精神资源。

4.剑桥大学人工智能研究中心主任Huw Price教授:

Huw Price教授介绍了剑桥未来智能中心的背景、进程和目标。在全球众多智能中心兴起的背景下,他倡导各个相关中心的密切合作,对智能技术的本质进行深入的研究,共同面对新兴技术对人类生活和社会产生的重大冲击。