孟祥轲Meng Xiangke

山东泰安人

清华大学美术学在读博士

中国文化产业促进会公共艺术委员会副秘书长、

文化遗产保护工作委员会副秘书长

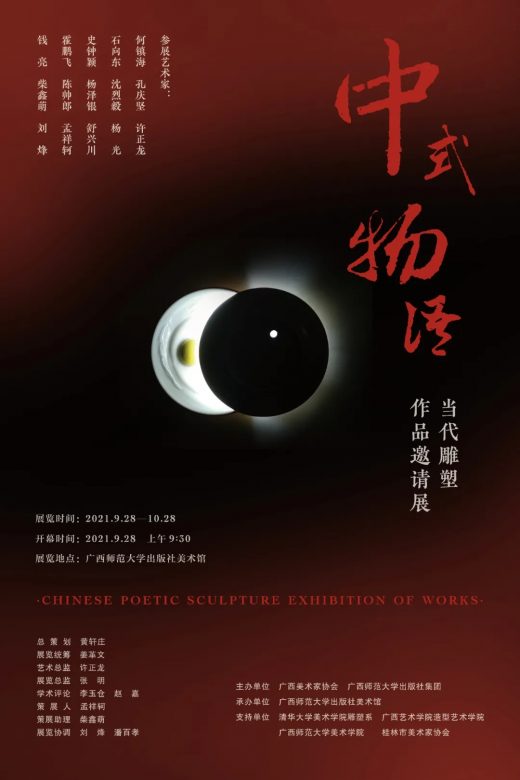

以“物”的名义构造雕塑之“诗”

——由“中式物语·当代雕塑作品邀请展”所思

中式物语,是许正龙先生多年前提出的学术理念,主张雕塑体现“缘物抒情、托物言志的中华艺文精髓”,体现“诗意,诗境,诗性”。“中式”、“雕塑”、“物”、“诗”是关键字眼,这其中的关系是怎样的?这种关系在理念和实践层面是怎么体现的?从此次中国桂林“中式物语·当代雕塑作品邀请展”中或许可以略见一二。

一 雕塑、物、诗的关系背景

从历史角度看,雕塑与诗的关系并不直接,中国传统雕塑主要以装饰性、功用性和教化作用服务于宗教和权贵。雕塑制作受限于宗教仪规,多由工匠完成,亦少有相关文字留存。到近代,受西方影响,雕塑才成为独立学科。而诗词作为民族文化精髓的体现,影响了国人独特的思维方式和艺术审美范式,古代雕塑虽不乏形式审美上的诗意,但不像诗歌、绘画上升到理论层面的关系探讨。诗画一律,即是指诗与画相通的创作规律和审美追求上的共同旨趣。在西方,有关文艺比较的理论研究和文艺批评中,雕塑多被笼统地归于视觉艺术或造型艺术,而视觉艺术或造型艺术与语言艺术的比较,仍主要以绘画与诗为代表进行相关探讨。究其原因,传统雕塑的物质实体性和所受的技术约束决定了其与诗画艺术“虚构”形态之间的差距。但另一方面,随着雕塑的形式探索和理论建构逐渐丰富完善,以及近代以来中国雕塑理论研究的全面展开,不但在传统雕塑范畴中梳理出新的诗性关联,现当代雕塑更是在形态建构、观念表达、审美体验、意境营造上都形成了新的诗性意味。

展览现场

就雕塑与物的关系来讲,传统雕塑的题材以人物、动物为主,虽然有很多器物类、建筑装饰类雕塑,但较多的辅助于功能性,非独立审美和艺术门类,且在近代以来的学科划分中被归于工艺美术门类。但物在哲学、文学及部分艺术领域却自古是重点话题。物的文化承载有所不同:形而上的物承载着哲学中的客体存在;形而下但非实体的物在文学、诗画中得以重视,如国画中的物在文人情操下成了高雅之物;而同为视觉艺术的雕塑,及雕塑中的器物、建筑饰物却地位低下,为君子所不齿。近代以来,以西方为代表,雕塑中作为物质性的恒久话题被重新重视,“物性”成为现代艺术创作和艺术批评的重点。同时,雕塑中自然物、现成物等一方面成为创作材料,一方面成为惯常题材,相比而言,要比物在诗画艺术范畴中的表现更为多元。

中国当代雕塑中的“物”一方面递接西方现代主义“物”的艺术思维和方法,一方面承续中国器物传统与诗画艺术中物的角色。这种关于物的尝试,既有形式上的,也有文脉上的,探索雕塑自身,并溯源文化根脉,成为新的时代气象。如“器物雕塑”作为门类在高等院校中开展教学和学术研究,也有相同主题的艺术展览,背后不乏对“器”与“道”关系的思索。策展人唐尧先生策划三届“物界”展,并持续婵变、生长出新的展览方式,唐先生深堷西方现代雕塑发展逻辑,也敏于庄禅智慧的澄明诗意,展览基于“物”的诗性感知和视觉感性,呈现当代思维观念和语言方式。许正龙先生结合创作实践,提出“中式物语”理念和“风物雕塑”概念,开展学术研究和实践活动,倡导在雕塑中体现诗性、诗意、诗境,不仅阐释了雕塑与诗性文脉更密切的关联,也从新的角度对当代雕塑中“物”类题材进行了的概念上的明确界定。除此之外还有很多与物相关的展览和学术活动,可见物的话题在中国当代艺术中蔚然成风,有着艺术自身发展逻辑及文脉上的双重根源。

故地行游

二 展览的诗性呈现

根据许先生的描述,中式物语中的物,是日常物品、交通工具、建筑家俬、自然景物等“非肉体”之物,以物态、物理、物情,来彰显物性与语境。表现在作品中,“主题非单一,是复合的;形态非单一,是综合的;表意非单一,是融合的”。而“中式”则“凸显立场与视角,表层是地域符号;深说即诗性、诗意、诗境”。风物雕塑,即是在此种诗性文化诉求下从类型上对相对于人物、动物的自然、日常物品等题材的明确划定。风,既涵盖了风景、风土、风俗,也暗指风采、风韵、风情,因此“风物”也具有了文化的地域性和生长性。对于风物雕塑来说,既有文化层面的回望,也是对雕塑新题材、新语言、新风貌的彰显。

中式物语系列展从西班牙高迪博物馆开始,与高迪生前使用之物同展,部分作品由中国艺术家结合当地生活废弃物就地创作而成;到合肥行知艺术馆“故土追风”,追溯故地诗风雅韵;再到苏州虎丘山的“自然与文脉”,将作品融于山体园林中的山石树木、花卉、竹林;再到此次桂林展。中式物语展览与“风物雕塑”作品适应不同的在地情境,呈现出不同的面貌,但又有着共同的诗性文化诉求。现就此次展览展开探讨,以观展览如何以物的媒介实现诗意关联、诗性表达与诗境营造的。

桂林山水

首先,展览在主题、材料、工艺上与诗性文脉的对接。此次展览的在地性表现在,展览地址在山水景观甲天下的桂林,在知名出版机构广西师大出版社的美术馆,伴随对桂林山水、出版社社史馆与玉石馆、广西师大校园风物的参观考察,自然与人文贯穿整个展览活动,也构成了展览的基调。展览作品在“中式物语”主题之上突出山水风光和书卷气息。自然元素有山石、流水、云、月、树、竹、蚕、瓜果蔬菜等;文房元素有笔墨纸砚、书法、国画的立体呈现;以及其他传统中式元素如玉、瓷、丝绸、皮影、门窗、建筑等;与现实生活相关的日常之物如行李箱、饮水机、座椅、盘子、礼盒、鞭炮等。在材料及成型方式上突出新材料、新工艺、新技术应用,除了常规材料,软材料、现成品、废弃物、生物材料得以利用,构造是普遍的成型方式,尤其榫桙、绗绣、编织等传统工艺,生物手法,声光电及感应装置等新技术应用皆是展览亮点。

无论主题、材料、工艺手段,展览尽可能多的彰显自然与人文气息:一个在地性展览,一幅以自然景物、历史与现时物件为主体的,相关自然理想、风土人居、诗情画意的风物图景,多方位地体现了作品与诗性文脉的关联。

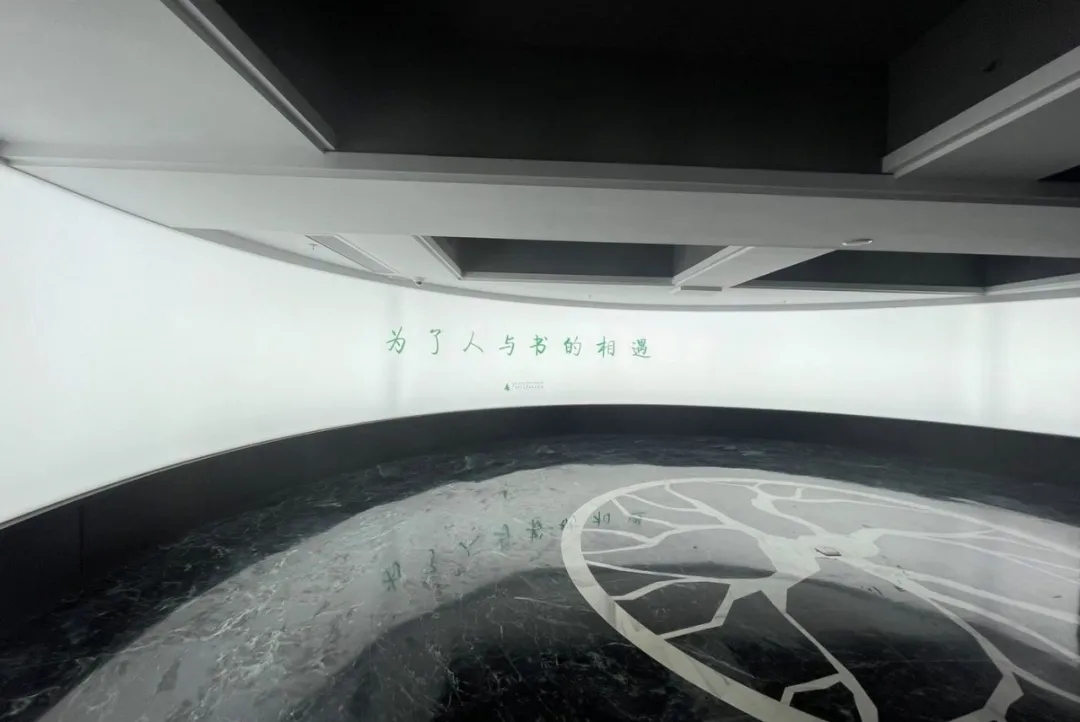

“为了人与书的相遇”

广西师大出版社社史馆

其次,形式与观念上的诗性表达。展览作品有循石造型,有依木雕凿,有水墨写意和国画皴法的立体形态……呈现为意象化的语言方式。“写意”是雕塑家以心中之意作为尺度,以意观象,以意成象,或依客体形态顺势造型。在这种方式中,对形象、形体的夸张、提炼、省略等成为必要手段,形成有意味的形式,以此传递情感和观念。需强调的是,雕塑与诗的共通处不止在于作为内容和形象的物,形式上的凝练、节奏上的变化、空间上的层次也是两者共同的审美追求。

展览作品有串联不同物象,或并置不同内容,或解构再造,或材质转换等造型方式。其中形式建构与观念指涉具有诗性思维,中国诗注重物我关系的隐喻、比兴、异质同构手法,借物喻情,或通过不同物象之间的串联,产生心理上的想象空间,形成一种言外之意。同样,雕塑在形式和内容上的构造,也可产生内涵上的多义,和观念表达时的委婉、模糊性和暗示性。此时,雕塑与诗以物为中介,在思维方式和表达方式上形成了共通之处。

“地平线”

再则,展览的诗境营造。区别于传统展示方式,展览作品以吊挂组合、空间摆放为主,将作品融入建构的展厅氛围,用“地平线”、“中轴线”营造空间整体,各自独立的作品在空间中又相互关照,生出新的视觉关联。展厅的隔断与通透中,作品的空间布局与声、光、电的应用形成节奏上的跳跃与灵动。展厅整体突出素雅、空灵意境,形成诸如山水画境、空灵幻境、清雅逸境的空间体会。

意境是所有中国艺术所追求的至高境界,中国古典诗和文人画代表了审美意境的最佳体现,因而,意境也是雕塑与诗、绘画实现审美对话的中介。就此展览来说,雕塑的意境营造融入具有诗情和画味的空间体会,只是,雕塑以材料物质性来实现视觉的直观,以空间真实性来实现情感的直觉,因此所体现的意境便具有了不同于诗、画的体验方式。再者,雕塑的物质和空间特性使其衍生出“场域”概念,在西方现代主义理论中,场域是指在雕塑形式本体之外拓展出的在场感、剧场性,用罗伯特•莫里斯的话说“首要的审美条件并不依赖于作品的整体独立性,而是取决于特定的空间、光线和观众的视点等不定因素。”可见,场域是注重作品、观众与环境在时间、空间层面对话与渗透的关系场。而“中式物语·当代雕塑作品邀请展”的场域,既是注重作品、环境、人的互动,以及光影、“地平线”在整体场域中串联的关系场,又是融合了物我关系的意象、意境在心理层面形成的审美体会和有精神高度的审美境界。因此,展览是将意境与场域汇通的“诗境在场”。